9次核酸检测20次医院求诊 他倾尽所有,只为证明自己“新冠感染”(组图)

因为在物流中心打临工时偶然接触到了快递包裹滴下的液体,43岁的程先生怀疑自己患上了新冠肺炎。

在此后四个多月的时间里,他蜗居在城中村一间十几平米的出租屋里。期间,他不下20次前往武汉各大医院求诊,并借钱购买新闻报道中专家推荐的各种药品,进行自我治疗。

尽管先后多达9次的核酸检测结果均为阴性,但这并不能让他信服。他觉得自己畏寒、咳嗽、流鼻涕,符合新冠肺炎患者的典型症状。他认为自己日渐消瘦,肌肉正在萎缩。

他几乎花光了身上所有的钱,只为证明自己已经感染新冠肺炎。

▲在租住屋内,程先生展示自己的胳膊,“我这么瘦,正常人不可能这么瘦”

/ 滞留 /

打临工的外乡人

从最近的地铁站出来,需要步行1.6公里,才能到达华安里社区的入口。

华安里,位于武汉市江汉区。京广铁路和汉宜高铁两条铁轨包夹下,1.08平方公里的土地上密集林立着2005栋房屋,近8万人在此居住。这里也曾是武汉市最大的私营小服装厂集中地,繁盛时期有十几万的外来工人聚集于此,租住在加盖了顶层的六层私房里。

▲华安里社区入口

跟旁边的高楼比起来,这里更像是一个独立的世界。从入口处乘坐两元一次的电瓶车,可以抵达华安里的深处。超市、网吧、快餐店遍布狭窄的道路两旁。

这里有武汉最便宜的家常菜馆、水果店、烧烤摊、理发店,99元两件的服装店点缀其中。头顶密集纠缠的电线,阴影里晾晒的衣服,匆匆而过的行人脸上疏离的表情……在媒体的报道中,这里是全武汉监控最多、警务室最多的社区,也是目前该市人口最多的城中村,被称为“汉版九龙城寨”。

43岁的程先生,就租住在华安里的一栋私房内。

▲程先生(右一背影)走在回家的路上

2011年从安徽桐城老家到武汉务工,程先生大多数时间都在华安里附近的私营服装工厂里打工。一个厂最长做半年,有时候一年要换几个工厂。程先生拿的是计件工资,没有底薪。加工一件冬季服装可以挣到二十多块,夹克就只能挣六七块钱,旺季每月可以赚到六七千,淡季就只有两三千。

2013年开始,随着大量服装工厂陆续外迁或倒闭,在此打工的人越来越少,华安里的单间房租从最初的四五百,降到现在的两三百。

2019年农历正月,从老家安徽返回武汉后,他发觉“厂子形势不好,经常找不到活干”。一年的时间里,程先生只上了三四个月的班。

腊月,年关将近,为了挣钱,程先生到位于武汉新洲阳逻的一家电商物流中心做起了临时工,负责快递包裹的分拣。

彼时,一场不明原因的病毒性肺炎正在武汉悄然蔓延。2020年1月1日,集中暴发早期病例的武汉华南海鲜市场休市。1月26日,中国疾病预防控制中心发布消息称,从华南海鲜市场的环境样本中检测出大量新型冠状病毒核酸。

程先生租住的华安里正位于华南海鲜市场2公里辐射圈内,后来也成为武汉疫情防控最严峻的区域之一。

▲程先生租住的单人间就在这条仅容一人通过的巷子里

事实上,当时还在阳逻从事物流分拣工作的程先生,也一直关注着疫情的发展。只有初中文化程度的他,获取信息的渠道是从闲鱼上花650块钱买来的二手诺基亚手机,一天1个G的流量。后来,这部手机陪着他度过了武汉封城后一个人的生活。

1月20日,钟南山院士做出“新型冠状病毒肺炎肯定人传人”的判断,第二天,还在上班的程先生说自己开始咳嗽、怕冷、流鼻涕、浑身乏力,“早上起床就感觉人精神都差一点。”因为那是在物流中心上班的最后一天,程先生没有跟任何人说起自己的病情。

1月22号下午六点左右,程先生回到了自己在华安里的出租屋,带着在物流中心工作12天挣来的1500块钱,以及怀疑自己感染了的忐忑不安。

1月23日凌晨两点,武汉宣布从当天十点开始“封城”。原本没有挣到钱,也没打算回家的程先生,滞留武汉。

/ 求医 /

“我医院都跑遍了”

1月23日,农历腊月29,武汉宣布交通封城当天,程先生乘公交车去了将近七公里外的协和医院。医院门口贴了通告,建议症状比较轻的患者居家隔离,不要往医院跑。“看了那张纸后,我就回来了。”

看到网上说“连花清瘟和奥司他韦对治疗新型冠状病毒肺炎有效”,程先生匆忙赶到社区附近的几家药店,结果发现所有抗病毒、抗流感的药都卖完了。于是,他又坐公交去了武胜路的一家药店,买完药,回到家的时候已是晚上六点。

吃了几天药之后,程先生“感觉自己好了点,不流鼻涕了,但咳嗽、怕冷的症状还是没有缓解”。回忆那些天,程先生说自己总感觉“像有一个大饼子在胸口”,口罩戴久了,胸口会闷,“没有知觉”。

2月1日,程先生又去了医院。由于自1月26日起,武汉市中心城区机动车禁行,这一次,程先生是自己骑车去的。他先到的协和医院。协和医院本部的发热门诊已经转移到红十字会医院。程先生扑了空,转身去了同济医院,“同济医院一去,我就怕了。那里人挤人,人挨着人,我一看那么多人,我症状不是特别严重,我怕别人把我搞严重了。我不敢进去。我就跑到汉口医院去了。”

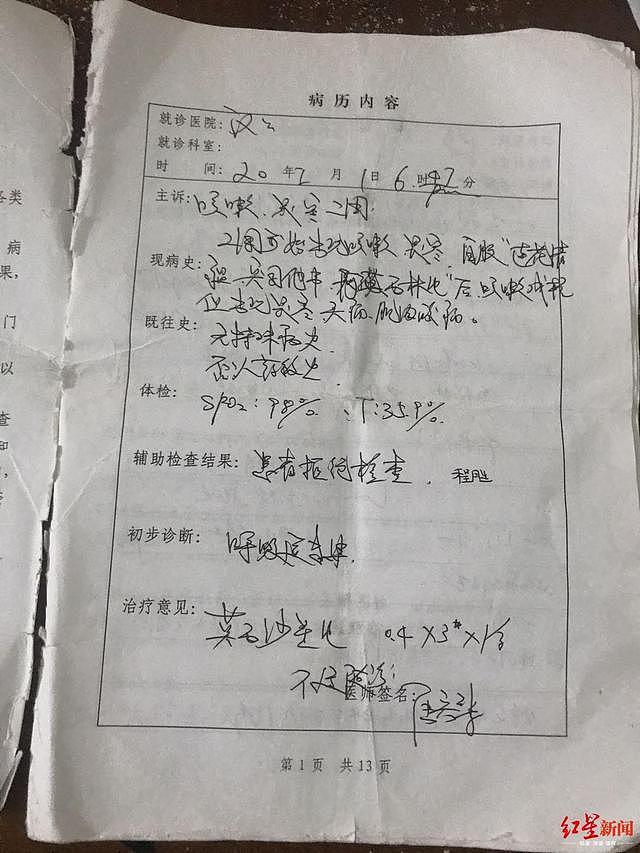

到汉口医院时已经是晚上6点多。程先生排了半个小时的号。病历显示,程先生当天告诉医生自己咳嗽、畏寒两周,自服连花清瘟、奥司他韦、阿莫西林片后咳嗽减轻,但出现畏寒、头痛、肌肉酸痛症状。程先生拒绝了医生要其做CT检查的要求。随后医生初步诊断病情为呼吸道感染,开了一盒莫西沙星片给他。

▲2月1日,程先生的就诊病历

至于为什么当时没有同意拍CT,程先生说是因为“要花钱”。他觉得自己没有发烧,感觉也不是特别严重,只是怀疑感染,“舍不得钱做”。而医生开的那盒药,程先生一直到现在都认为,“没有大的效果”,因为“症状没有缓解”。

一周后,程先生第一次打电话给社区,说自己病了,怀疑自己被感染了。社区工作人员建议其去社区卫生服务中心看看。2月8号,程先生骑车去到汉兴街社区卫生服务中心,自费拍了胸片,做了抽血化验。社区卫生服务中心的医生告诉他:“你没有事,不像是新冠肺炎。”没有给他开药。

2月16日,3月9日、13日、17日、21日,程先生又先后五次前往医院就诊。后四次是在社区和街道工作人员的陪同下前往。每次都会进行三项检查:新型冠状病毒核酸检测、肺部CT平扫检查、血常规检测及血清抗体。然而无一例外地,每次的检查结果都排除了新冠肺炎感染。

在不停前往医院就医之外,程先生也在不断地自己买药。

微信账单显示:1月23日当天晚上六点到七点,一个小时内,程先生先后前往三家药店购买药物;1月28日、30日,他先后在两家药店购买药物;2月,先后10次在药店购买药物;3月,4次药店买药记录。而一些在药店买不到的药,程先生会去淘宝上购买。

▲程先生的部分购药支付记录

其间,新闻报道中但凡提到专家推荐的对于新冠肺炎治疗“有效”的药物,程先生几乎都会去尝试。他甚至要求协和医院的医生给他开治疗艾滋病的药物柯立芝,因为“那个国家卫健委的专家感染后回到北京就是吃这个药好的”。他听说“现在医院都用法比拉韦治疗新冠肺炎”,药店买不到后,他想去淘宝上购买,只是太贵,“要800块钱一盒。”

4月18日,武汉解封。在尝试了各种药物都“无效”后,程先生想到了中药。根据国家卫健委公布的中药配方,程先生到武汉市中医医院花了243块钱购买了中药颗粒。

/ 疑虑 /

“我人都怕得要死”

“你看我的胳膊,是不是很瘦?正常人不可能这么瘦。”6月10日下午两点,从华安里社区入口回出租屋的路上,程先生不停地说自己得病后肌肉正在萎缩。太阳直晒,室外的气温超过30℃,程先生在胳膊上套了两个迷彩袖套,“不想让人看到自己太瘦。”

▲走在城中村的程先生,胳膊上套了两个迷彩袖套,“不想让人看到自己太瘦”

程先生觉得自己的免疫力正在下降,“我下面条吃,吃花生米,吃了就拉肚子。”治腹泻的肠炎宁,他先后买了四五盒。他把拉肚子视为抵抗力下降的表现,但“罪魁祸首”仍然是新冠肺炎——因为新闻上说,腹泻是新冠肺炎症状之一。

武汉封城以后的日子里,对新冠肺炎的恐惧紧紧抓住了他。

2月中旬的一场降雪,程先生被吓坏了。“白天下雪,晚上我盖了三床被子,还冷得发抖,我怕我晚上死掉了。那时候我还住在楼上,窗户都关死了,还是冷。”

程先生觉得自己之所以如此怕冷,还是因为“得了新冠肺炎”。他的依据是,往年冬天在武汉,他只用穿夹克、穿一条秋裤。但是今年“白天穿羽绒服也冷,我就想这不正常”。

他开始怀疑1月10日到22日期间,自己在物流中心做包裹分拣时感染上了病毒。

程先生记不清是具体哪一天,一个快递包裹从皮带机上掉了下来,地上流着一滩水,程先生以为是酒,酒打破了要赔钱,他去跟领导讲,领导说这不是酒,这是海鲜,“我就用手去蘸了一下,放在鼻子下面闻了一下,有点腥味。就那一次接触了海鲜。”

程先生说,从物流中心回来后,他“整个人都怕得要死”。因为新闻上说了,病毒是从华南海鲜市场爆发的。“我有了症状之后,就怀疑是从那次接触开始的。”

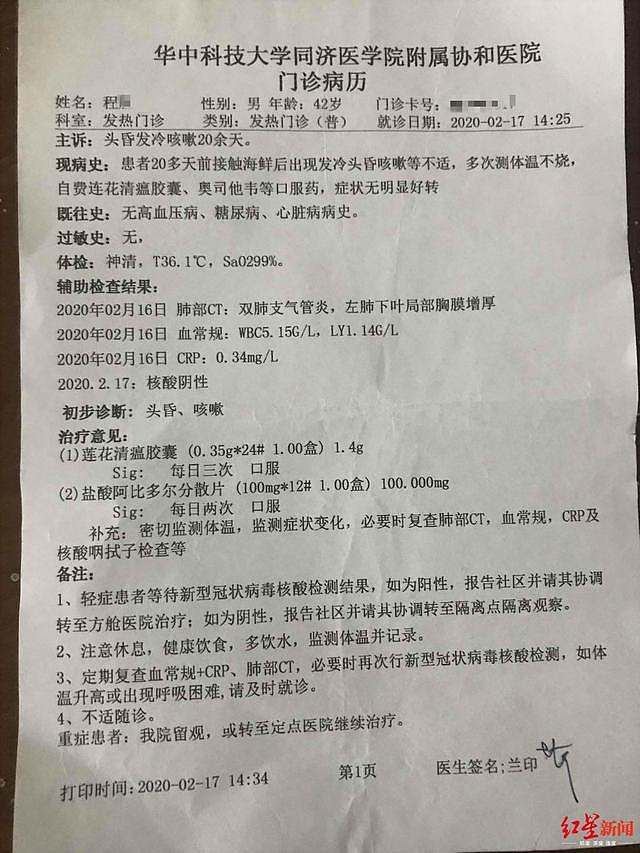

于是,2月16日,程先生再次去了协和医院。2月17日,协和医院发热门诊为程先生出具的病历显示:双肺支气管炎,左肺下叶局部胸膜增厚。核酸阴性。

▲程先生2月17日的门诊病历

也就是这次就医,程先生要医生给他开治疗艾滋病的药柯立芝,“网上说这个药可以治新冠。”医生拒绝为其开药,说那个药副作用大,吃了会出问题。程先生说他不怕。

不能开柯立芝,程先生又要求医生给他开盐酸氯喹,医生说这个药开不出来,只有住院的病人才能开。最后,在程先生的要求下,医生给他开了阿比多尔。但程先生认为“阿比多尔没用”。

程先生一直觉得,3月9日自己在后湖中心医院的那次核酸检测“做坏了事”。

那是程先生第一次在社区工作人员的陪同下去医院做检测。做鼻拭子时,因为怕疼,程先生直往后退,护士告诉他不用怕,忍一下就好了,不会把鼻子捅破。“当时口罩没有套上去,跟护士说了几句话。”前后不到30秒,但程先生觉得自己被感染了。

从医院回来后,第二天一早起床,程先生觉得自己“坐都坐不住”,要躺着才舒服。在小区里散步,“走个一两百米就累死了”。程先生非常害怕,“比下雪那次还害怕”,他觉得自己“100%是做鼻拭子的时候感染了”。

▲程先生吃剩的药物

3月11日,社区组织给居民发放生活物资,程先生没有去领。“发米,发油,发菜,我都没劲儿拿。没劲儿烧饭,也没心思烧,那个时候人像快死的样子,吃了三四天泡面。”

在程先生的要求下,社区又在3月13日、17日、21日,先后三次将其送往定点医院进行身体检查,无一例外,每次的检查结果都排除新冠肺炎感染。

一次次的检查,都没能驱走程先生的“疑心”和“恐惧”。程先生说,武汉封城那些天,自己在小区里散步,“人家看到我就躲,肯定一看我就是病人。我在外面坐公交车,别人一看到我这么瘦,病恹恹的样子,看到我就跑。”

/ 执念 /

“做的次数多了,总有一次是阳性”

最靠里是一张需要用砖块充当床腿的床,被子堆在一头,露出下面的床板和旧报纸,旁边是一辆配了锁的共享单车。

靠墙的角落里叠放着两个木头箱子。一个黑色行李箱占据了床头的一把木制椅子,歪向一侧的衣柜旁放着一个用来装米、面、油的纸箱。

插销已经生锈的窗户下面是一个塑料桶,里面放着几个衣架和一个可折叠的塑料吊扇。

唯一的家用电器是电饭锅,沙发上散落的塑料袋里装着病历和数十张医院的收费小票,以及吃剩的两盒药。

这是程先生的新家。

▲程先生新租住的一楼单人间

进入5月,程先生从原来租住的二楼搬到了一楼。新房间潮湿、阴暗,常年见不到阳光,散发着刺鼻的霉味。月租从350降到了200。“我光买药就花了几千块钱,没钱了。”

武汉解封后,城市的一切都在慢慢恢复正常。程先生一个人的“抗疫”却还在进行。

五月中旬,武汉全民核酸大检测,程先生去排了三次队,做了三次,结果都是阴性。 问他为什么做那么多次,他说,“新闻上说了,做的次数多了,总有一次是阳性”。

尽管前前后后所有的核酸检测结果都显示为阴性,他也一直没有发过烧,但程先生仍然坚信自己还是有新冠肺炎症状。尽管他很早就已经不咳嗽,也不再流鼻涕。

他给武汉各大医院打电话,同济医院、协和医院、武大人民医院、武大中南医院,询问对方做不做粪便、尿液或者肺泡灌洗液的核酸检测。他认为鼻咽拭子不准确,“新闻说了,有的人鼻咽拭子做了八九次,甚至十几次,都是阴性,做了粪便检测,阳性。你在百度搜粪便检测,多的很!”

电话中得知武大人民医院可以做粪便核酸检测,程先生“高兴得不得了”,第二天去了,医生说只对住院的病人做。武大中南医院和同济医院说可以做肛拭子,程先生跑去了,医院又说不做,原来是因为接电话的人不同,他得到的信息有误。

连续碰壁,程先生觉得是自己在医院“没关系”,医院不给做。

程先生甚至动了去外地做核酸检测的念头,他再次提到了“新闻”:“我天天看新闻,在武汉市做了是阴性,到了外地,却是阳性。有好几例。”但程先生苦于没有钱,“我如果有钱,我就到外地去做。”

“如果外地做了,还不是呢?”

“那不可能,我吃了那么多药,什么药都吃了,如果是别的病,早好了!”

▲部分医院门诊收费收据

不停地看病,买药,加上日常生活的开销,从1月22日到现在,程先生花光了自己身上仅有的2000块钱,又向老家的亲戚朋友借了四五千块钱,但现在也只剩下“几百块了”。他不愿接受家人回家治病的建议,华安里社区的工作人员曾试图联系他的家人,程先生拒绝提供联系方式。“不要联系他们,他们已经烦死我了。”

三月份,程先生曾联系过一个在雷神山做志愿者的朋友,说自己没钱吃饭,对方要其也去做志愿者,程先生说自己害怕感染。2011年,他们曾一起在华安里的服装厂打工,在朋友眼里,程先生的性格有些“孤僻”,“朋友不多”。

“他不愿意受约束,经常换工作。”朋友说,程先生喜欢玩手机到深夜,经常不吃早饭,身体一直比较瘦弱。

6月14日,程先生决定要换一个房间。他觉得自己搬家后,身体一直不舒服,他怀疑这个刚刚住了40多天的房间,“可能有病人住过,留下了病毒”。

▲程先生怀疑自己刚租住不久的房间“被留下了病毒”

朋友圈里不停有各种招聘用工信息,但程先生觉得只有先治好了病才能去打工,“我瘦成这个样子,别人会要我吗?我自己也不好意思去。”

他不愿谈自己为什么42岁还没有结婚,也不愿意提为什么去年打工没有挣到钱。只有在谈到自己的病情时,才会语速加快。他不停地说,自己前四十年吃的药都没有这几个月多。他翻出疫情前的照片,说那时自己看起来比现在“胖多了”,尽管在别人看来根本没什么区别。

他拒绝别人去做一个全面身体检查的提议,也拒绝回到老家治病,“不能回去,把病毒带回去怎么办?”

6月11日下午五点,华安里一间药店的门口,在红星新闻记者“你多虑了”的劝说下,程先生站上了体重仪:110斤。身高1米70的他,体重和疫情之前没有任何变化……

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64