中国劳工新加坡生死劫:“干不了活,回不了家,看不到尽头”(视频/组图)

“我一个健康人,

为什么和感染的人住一起?”

这是40多岁的陈雷刚几个月以来常挂在嘴边的一句话。

来自江苏的陈雷刚,是新加坡7万中国劳工中的一员,他住在新加坡S11榜鹅宿舍(以下简称S11宿舍),该宿舍是新加坡3月底爆发的外籍劳工新冠感染“重灾区”。

由于感染数不断攀升,这里于4月5日被列为隔离区,据8月9日的数据显示,居住其间的1.2万外籍劳工,感染超2800例。

(2020年4月15日,新加坡,两名劳工在宿舍阳台上眺望远方。为防止新冠肺炎病毒的传播,外来劳工被隔离在科克伦旅馆2号宿舍。)

图源:ROSLAN RAHMAN / AFP

中国劳工群体中,也有不少感染者。据全现在从多个信息源确认,今年五月以来,已有三位在新加坡务工的中国劳工,因感染新冠肺炎去世。

但是,包括陈雷刚在内大多数中国劳工,不得不跟感染的患者混居在一起。他们整日无所事事,只能呆在宿舍里,“干不了活,回不了家,看不到尽头。”

当收入、感染、死亡,这些字眼整天缠绕在心头时,劳工们近乎处于精神崩溃的边缘。自从七月底以来,不到一个月的时间,新加坡外籍劳工宿舍中,就接连发生了七起自杀和自杀未遂事件。

最近一起自杀案发生在8月18日,据多个中国劳工爆料,加吉基吉劳工宿舍一缅甸劳工,从7楼跳了下来,疑似现场死亡,跳楼原因和事件详情待查。

(2020年4月19日,新加坡,劳工在图阿斯南外劳宿舍排队领取食物。)

图源:Roslan RAHMAN / AFP

机械隔离四个月

外籍劳工在新加坡被称作客工,新加坡总人口约570万,客工就有156万。

他们大多来自印度、孟加拉国、中国、缅甸等地,主要从事建筑业、制造业等本地人“做不了”或者“不愿做”的行业。相比较新加坡本地人,客工拿着最低的薪水,却做着最脏最累的活。

如果不是因为这些客工,新加坡可能是亚洲佛系抗疫的典范。

从1月23日起出现第一起新冠病例,到4月1日,新加坡累计确诊病例才1000例,治愈245例。新加坡被视为“防疫模范生”,还被哈佛大学称赞为新冠监测能力“接近完美的黄金水平”。

但在3月底、4月初,新加坡以外籍劳工群体为主的宿舍聚集性感染开始爆发。

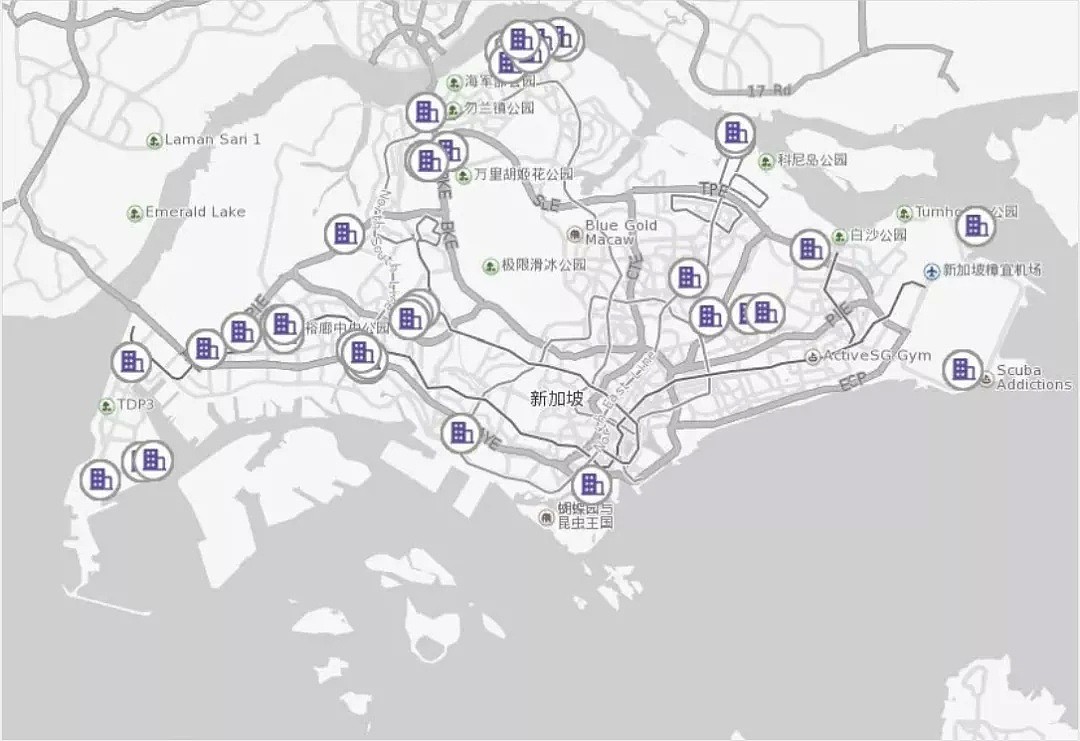

新加坡客工宿舍大致分布图。(图片来自网络)

为了便于管理,也因为薪资很低,32.3万外籍劳工主要居住在43个客工宿舍群中,每个宿舍群居住超万人是很平常的事,它们主要分布于新加坡边缘区域。

劳工陈雷刚所住的S11宿舍分为蓝区、红区、和绿区,他住蓝区。今年2月初新加坡发现第一例外籍劳工感染病例,到了3月25日,S11宿舍红区出现4例感染,但当时没引起足够重视。

因为整个三月,新加坡都在头疼境外输入,政府紧盯着头顶飞过的每一趟航班,却没有低头留意过这座城市的“阿喀琉斯之踵”。

迅猛发展的疫情让新加坡当局意识到应当采取补救措施。4月7日,新加坡全国进入“封国”抗疫模式,但为时已晚,据新华社报道,到了4月17日,客工宿舍中就有3267人染病,而陈雷刚所在的S11宿舍也已经爆发了群聚感染。

S11榜鹅宿舍是新加坡新冠疫情的“重灾区”。(图片由陈雷刚提供)

4月21日起,所有客工都收到了雇主的通知,停止工作。

隔离开始后,几十万客工都困在了宿舍不得外出,这一困就是四个月。四个月以来,陈雷刚几乎每天都重复这样的作息:

早上五点多醒来,然后会狠狠地刷牙,因为“吃了几个月没怎么变的盒饭,很多人开口说话都有股臭味”。

刷完牙后,陈雷刚会烧水煮鸡蛋,再冲泡一杯奶,吃完喝完,就躺在床上,跟大家吹牛、玩手机,宿舍虽然可以四处走动,但大家都不太愿意外出,因为感染实在太严重。

上午十一点多,房间值班的客工会戴上口罩,拿上所有人的门卡前去领饭。吃完中饭,大家继续玩手机、聊天、睡觉,晚上五六点钟,再让一个人拿晚饭,吃完饭,继续躺在床上玩手机、说话,直到睡觉。

习惯了在建筑工地劳作的人,突然无事可做,陈雷刚先起先倒觉得无所谓,但随着隔离时间不断增长,原先说好的隔离一两个月,慢慢变成了四个月,加上新冠带来的系列恶果凸显,他逐渐不安起来。

劳工陈雷刚所住的 S11宿舍(图片由采访者提供)

“眼睁睁看着自己感染新冠”

日复一日的机械作息,让陈雷刚的心理防线不断被冲击,他觉得这种隔离像在坐牢,“咱们耗不起,你说就我一个人就算了,家里还有老人和小孩要吃饭,在这里天天睡觉,心情能好吗?”

更麻烦的是,客工宿舍环境较为拥挤。S11宿舍每栋楼4层,每层20个房间,10个洗澡室,10个卫生间。大约30平米的房间,要容纳12个人,宿舍双层床位,铺位相距不到一米,房间里挂满了晾晒的衣服,橱柜塞满物品,厕所、食堂、厨房等公共空间都是大家共用。

“本就拥挤的宿舍,如果不讲卫生,加上气候潮湿,厨房和房间里蟑螂虫子到处蹿,厕所的小便池里满是尿液,我们有时上完厕所,几乎是踩着尿液走到房间。”

陈雷刚说,因为居住环境恶劣,中国客工戏称客工宿舍为“劳工营”。

与病毒为伍,因隔离失去自由,这些都让劳工感到压抑。而且,宿舍日常饮食也是非常单调。住在吉宝客工宿舍的王保军说,他大部分时间吃的是一盒米饭,加一个鸡腿,或几颗虾米,或全部是蔬菜,再配上中国劳工不太习惯的咖喱汤,“一般人吃半盒就吃不下去了。”

(2020年4月19日,新加坡,劳工在图阿斯南外劳宿舍排队领取食物。)

图源:Roslan RAHMAN / AFP

客工宿舍的居住环境,平时还不太能感觉到,毕竟大家都早出晚归,忙着务工挣钱。可一旦天天隔离在这里,不好的一面就被放大。

更要命的是,病毒在人口密集、卫生条件相对较差的宿舍,非常容易传播。

陈雷刚虽住在感染最严重的S11宿舍,幸运的是,他一直都没有被感染。住在吉宝客工宿舍的王保军,他的运气就差多了,他几乎是“眼睁睁看着自己感染新冠”。

7月底,全现在联系到王保军时,他正担心宿舍糟糕的管理情况,可能会让自己得新冠。8月15日,再度联系王保军时,他说自己已在8月3日确诊感染,如今正在新加坡博览中心隔离。

感染新冠的王保军,如今正在隔离治疗(视频由王保军提供)。

曾在非洲和东南亚多个国家打工的王保军,从去年起在新加坡某建筑公司做钢筋工。如今他居住的吉宿舍营将近5000多人。4月刚开始封锁隔离的时候,只有几十人感染,可到了7月底,“检测出的感染就在1000人左右。”

王保军住在一个国际劳工混合客房中,房间有来自孟加拉、印度、中国的劳工共16人。到了8月中旬,“我的一百多个同事基本上都感染了”,“我们房间的人,也感染的差不多了”。

在此之前,《联合早报》8月7日消息还称,吉宝客工宿舍检测出的感染数达1730例,短短两天内增加725例。再加上没有被检测到的无症状感染,王保军也说,恐怕整个宿舍群都感染遍了。

新加坡部分客工宿舍的内部都较为拥挤,杂乱。

防疫措施为何不到位?

感染如此迅速,与客工宿舍的防疫措施不当直接相关。

新加坡对本地居民管理严格,但却忽视了客工宿舍的防疫,比如客工营感染严重,却很少消毒。陈雷刚曾注意到,“四个多月以来,还是我求爱心人士,帮忙写电邮给新加坡人力部,让他们在五月份给宿舍消了一次毒,但到我回国(8月6日)为止,整个劳工营,再没见过消毒”。

吉宝客工宿舍的王保军也觉得,宿舍管理细节没做到位。比如,自从隔离后,就没有人来视察过,所有事情都交给宿舍保安去办,“保安的处置方法,就是把大家关着锁着,有些事情也不会上报,客工营快成了被人遗忘之地。”

除了管理缺乏,感染风险处处都是,就像客工检测病毒,都要去大厅排队,感染的和没感染的混在一起,交叉感染的几率成倍增加。

(2020年4月,新加坡,一名戴口罩的外籍劳工站在劳工宿舍厨房外。由于拥挤和肮脏的环境根本无法实行好的隔离措施,劳工宿舍内新冠肺炎感染人数激增,劳工们一直生活在恐惧中。)

图源:Roslan RAHMAN / AFP

更让王保军不安的是,他们房间曾有人被确诊过,三天之后,感染舍友才被送到医院治疗。整整三天时间,感染的人都跟大家混住在一起,这如同把一个感染源留在密闭空间里慢慢发酵。

来自河北的劳工刘某也告诉全现在,5月28日,他突然失去味觉和嗅觉,就去做了检测,2天后被告知感染,但感染后,他第一时间不是被安排去医院治疗,而是从一楼搬到五楼,在劳工营继续呆了几天。

后来他才知道,新加坡面积小,当时正是劳工感染爆发期,整个医疗系统几乎崩溃,所以确诊3天后,刘某才被送到当地方舱医院治疗。

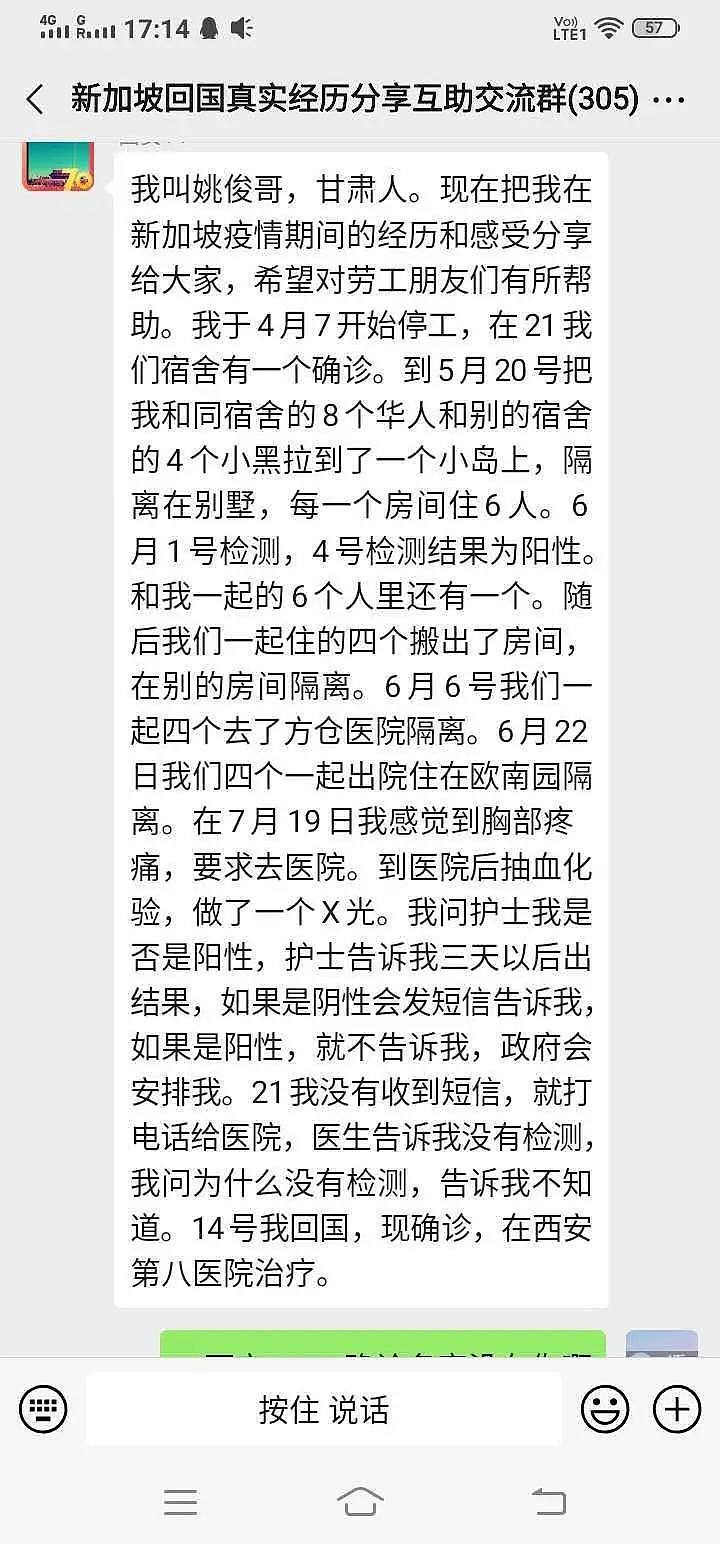

一新加坡华工讲述自己的经历 (图片由陈雷刚提供)。

新加坡政府为客工提供免费检测,每两周检测一次,王保军和工友一共检测了近十次,“抽血抽了两三次血,鼻孔插了六、七次”。

每次检测,王保军都战战兢兢,面对极易传播病毒的“劳工营”,他觉得自己随时会“中奖”。全现在第一次联系他时,情绪低落的他就连连叹气,“我们没被感染的,时间一长,也被关出病来了。”

另外,劳工陈雷刚也说,S11宿舍跟外界较为隔绝,他们宿舍平日都需要打指纹才能进入,自从宣布为疫区后,外面更有警务人员把守,劳工根本出不去。

外人进不来,里面的人出不去,与外界隔绝的劳工宿舍,俨然成一个病毒感染实验室。隔离四个月后,住了1.2万人的S11宿舍,确诊近3000例,“这还是有症状的,无症状感染者还有多少,根本没有人知道。”

S11宿舍自从宣布为疫区后,外面有警务人员把守。(图片由陈雷刚提供)

跟新冠疫情最严重的S11宿舍一样,吉宝客工宿舍也跟外界隔绝,劳工也不能随意离开。“宿舍下面有保安,还有警察——也不知道是人力部还是卫生部的,反正都在下面巡逻,你一下楼梯,他们就给你摆手,在楼梯口截住你,让你回去。”王保军说。

对客工防疫的轻忽,已经引起了人们的注意。今年6月,新加坡国立大学法学教授、巡回大使许通美,在脸书上斥责新加坡“以第三世界的方式”对待外籍客工,“客工们住在过于拥挤的宿舍,12个人如挤沙丁鱼般住一间房”,客工宿舍如同待爆发的计时炸弹。

到了8月9日,新加坡跟客工宿舍相关的病例超5.2万起,占新加坡感染病例总数近95%。换句话说,住在客工宿舍的客工感染率超16%,远高于社区的0.04%感染率,差不多每6个被隔离的宿舍客工,就有1人感染新冠。

新加坡国立大学法学教授许通美,在脸书上斥责新加坡“以第三世界的方式”对待外籍客工。

三个华工死了

按照陈雷刚、王保军等多位劳工的说法,新加坡客工营所谓的隔离防疫,其实更像在尝试集体免疫,劳工们对集体免疫的理解是——挺过去就赢,挺不过去,那就认命。

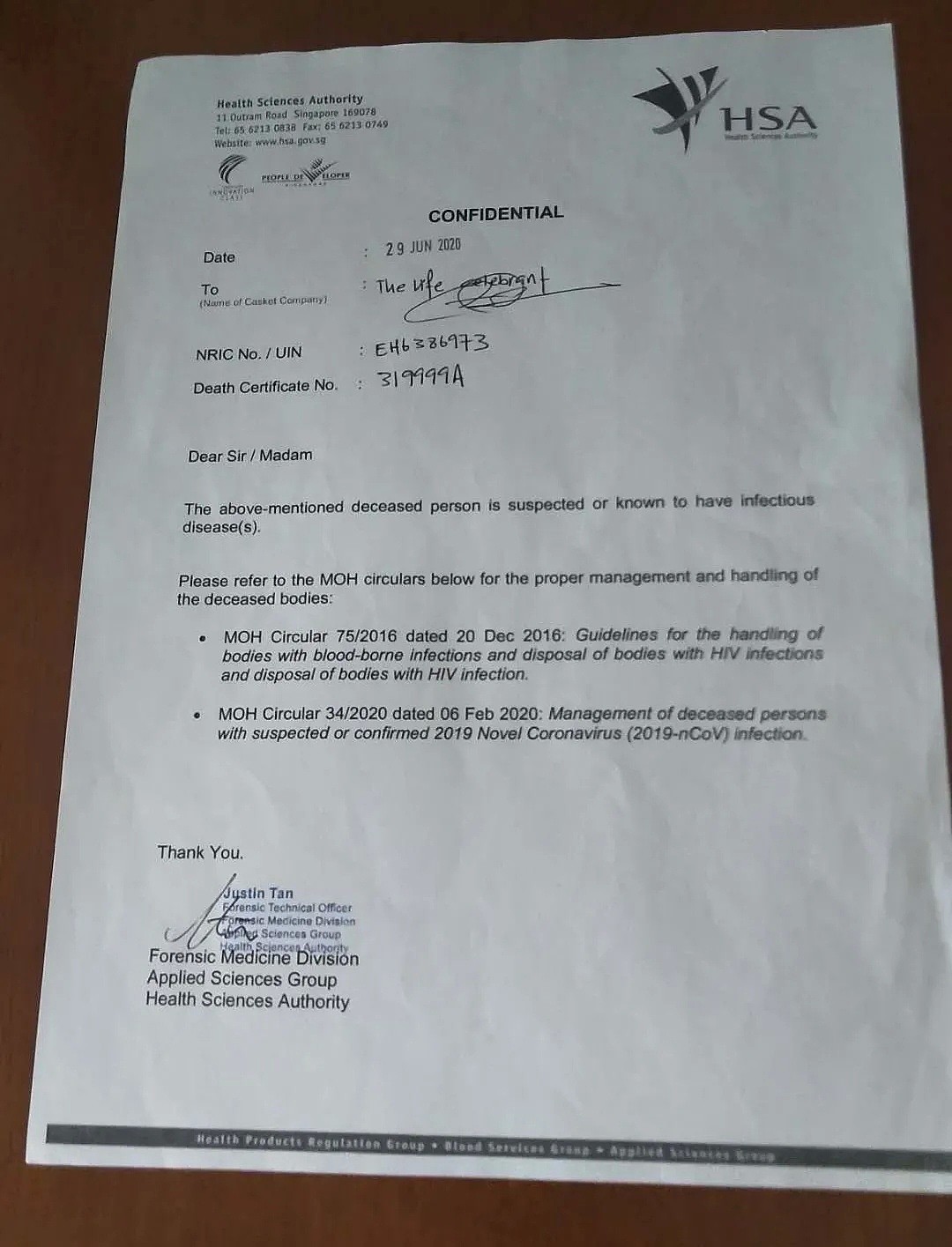

全现在了解到,目前已有三位中国劳工,因感染新冠,在新加坡先后去世。

4月底,50多岁的劳工顾振飞查出患了淋巴癌,祸不单行,紧接着他又被诊断感染了新冠肺炎。随后,在不到一周时间里,他的病情突然恶化,陷入昏迷,最终多器官衰竭而去世。

顾振飞家在江苏启东市汇龙镇,他在新加坡打工已19年,原本他一直和家里人保持联系,但突如其来的昏迷,让顾振飞只能靠呼吸机继续维持生命。几天联系不到顾振飞后,家人几番打听才知道顾振飞已经病危。

另一位去世的中国劳工,是来自安徽肥东县的吴利友。吴利友在新加坡工地上当钢筋工近十年,4月22日,吴利友在宿舍感染后被送到医院,5月17日,医院称吴利友已治愈,便把他转移到一艘邮轮上隔离。6月3日,他突然昏倒,室友打电话给医院,救护车来了把他拉走,但还没到医院,他就没了呼吸。

跟劳工顾振飞染疫前已身患癌症不同,今年才41岁的吴利友身体一向很好。其子吴某称,在父亲去世前一天,他还跟父亲视频过,当时父亲没任何异常,但隔日早上,父亲的雇主打电话告之,父亲已经去世了。

41岁的劳工吴利友感染新冠去世

对父亲的突然死亡,吴某非常震惊,他悲痛之外更多的是疑问,“父亲第一次感染痊愈之后出院,现在又说,因新冠并发症引起死亡。那我就想问,为什么说我爸已经康复了?为什么放他出院?一出院,人就没了?”

在吴某看来,父亲的死直接原因自然是新冠感染,但他把感染更多归咎于拥挤的宿舍环境,导致极容易交叉感染,以及长时间的隔离影响了病人的情绪。吴某得知,父亲跟一位感染工友住在密封的船舱中,隔离一个多月,每天仅有半个小时到甲板上放风。

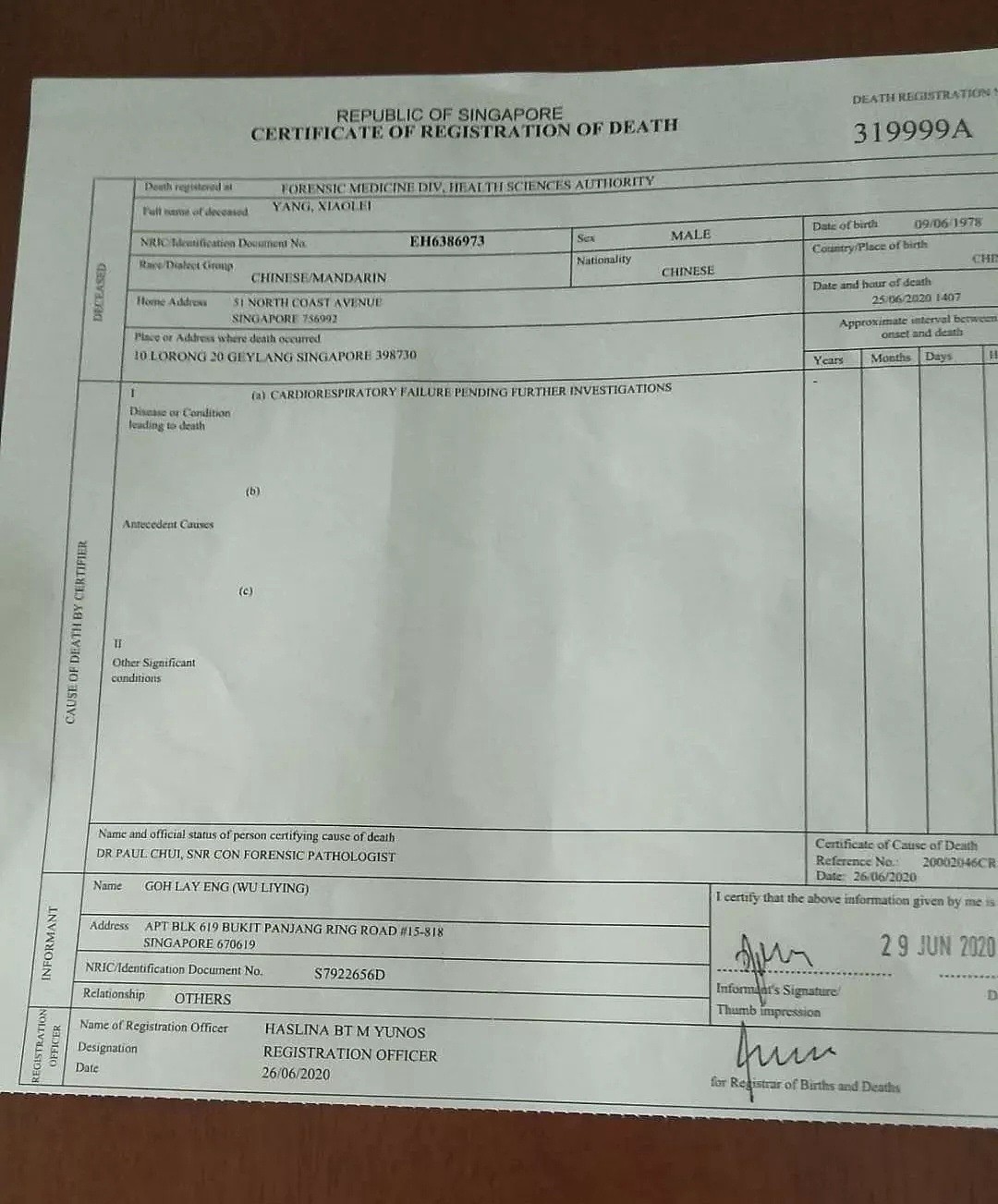

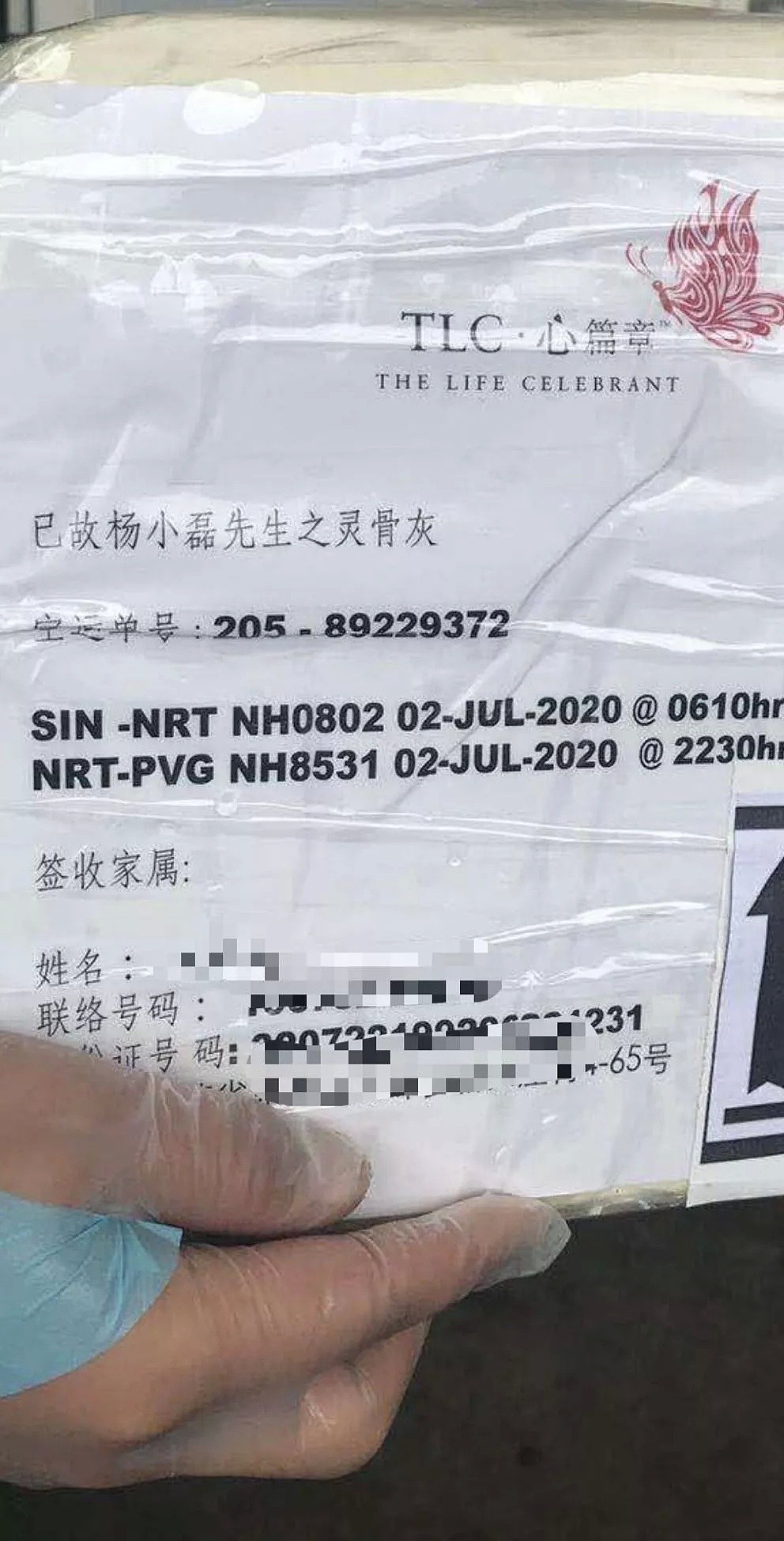

跟吴利友的情况类似,来自江苏东海县驼峰乡的杨小磊也是“莫名其妙”死去的。42岁的杨小磊是新加坡建筑工地的木工,他的妻子焦佃梅告诉全现在,丈夫杨晓磊可能去世两天后,其遗体才被发现。

上图:劳工杨小磊生前跟妻子焦佃梅通话视频截图。下图:焦佃梅本人(图片由焦佃梅提供)。

4月底,杨小磊感染新冠住院,治疗一段时间后,被送到宾馆隔离。他因病情加重,又进了医院,5月22日再次出院。出院隔日,妻子焦佃梅边联系不上他,无奈之下,只能通过QQ联系丈夫的老板,等老板派人前去询问,这才发现杨晓磊早已死在隔离的宾馆中。

劳工客居他乡,一般都长于吃苦和忍耐。全现在问过多位中国劳工,怕家人担心,很多感染新冠的劳工,都选择瞒着家人。焦佃梅也说,丈夫最初感染之时,根本没跟家人说,病情严重了,他才说自己感染了。

但问题是,丈夫死的不明不白,“身体好好的,人怎么一下子就没了?”焦佃梅说,她和杨晓磊天天通电话,失联前一天晚上九点多,还跟他视频过,那时杨晓磊根本没表现出任何异样。

对于丈夫的死,焦佃梅非常想不通,“他几天都没吃饭了,送饭的人为什么不进去看一下,或者打电话问一下,人是不是还活着?”

杨小磊的尸检报告、新加坡出具的死亡证明、骨灰邮件。这些文件说,感染新冠的杨小磊死于心肺衰竭,原因有待进一步调查。(图片由焦佃梅提供)

回国之难

工友客死新加坡,让被隔离在客工宿舍的中国劳工,心理上都遭到极大冲击,回家成了他们共同的心声。

“我们公司有20%、30%人会有这种情绪,差不多快20个人说要回家。”新加坡华宇建筑有限公司老板毛华芹告诉全现在,工人被关四个多月,但新加坡疫情还没降温,“很多工人担惊受怕,怕自己被传染。中国人思想是这样的,家里都有老婆孩子,她们会叫自己的老公回家。”

毛华芹说,如果客工营一直不开放,时间越长,工人就越焦躁不安,很多人都产生了不要钱要回家的念头,“不敢保证接下来会有多少劳工想回家。”

劳工们确实早就想回家。S11宿舍被隔离时,工作准证已到期的劳工陈雷刚,就一直跟公司沟通回家事宜。结果自然让他失望,客工隔离中要想外出需要层层申报,很难获批,而且回国的机票更是一票难求。

新加坡有40余万中国人,包括7万客工和4万留学生,“五个一”政策下,航班数急剧减少,机票还曾涨到近两万人民币左右,如此高价的机票,几乎是劳工们近两个月的工资。几个月无工可做的他们,大多数人买上机票,都还需找人借钱,不到万不得已,都不想买高价机票回家。

另外,新加坡有政策规定,劳工回家的机票,要雇佣公司购买,劳工买了机票,给新加坡人力部报备,通过新冠检测,才能走出客工宿舍。然而,这一保障劳工权益的政策虽好,却没法落地。

“要求飞机票由老板买,你觉得可能吗?一张机票八九千块钱,哪个公司不是几百口人?”陈雷刚说,虽新加坡规定,雇佣公司有义务送劳工回国,但买机票的时间是公司自己决定的,劳工一要求买机票,公司就采用拖字诀——“也不说不给你买,就说先等等,等到机票降价。”

这一等就是几周,如果劳工跟新加坡人力部反映情况,得到反馈是,“我们会跟你的雇主沟通”,这一等又是几周。

被隔离在客工宿舍的新加坡外籍劳工(图片来自网络)

当回国成了奢望,陈雷刚异常煎熬,这种心情堪比“呆在地狱”。成年人的体面,在无尽的焦虑中被打击的溃不成军,“好几个月没收入,家里有房贷,小孩还要上学,你可以想象一下我们的心情。” 陈雷刚说。

与此同时,糟糕的宿舍环境、死亡的恐惧、不能回家,都只是这次疫情的外显,新加坡外籍劳工们,还面临更深的生存问题,在陈雷刚看来,客工更担心的是薪资、生活费用。

漂洋过海的客工,为的就是一份收入,一旦开始隔离,他们就“失业”。平时一个客工可赚2500新币(1新币约合5元人民币)左右,现在收入为零。

5月8日,新加坡当局发文,称客工雇主已获得政府资金,部分补助允许雇主在扣除房租和伙食费后,把剩余部分返给客工。

新加坡曾发文,称客工雇主已补助,允许雇主在扣除房租和伙食费后,把剩余部分返给客工。

这一政策出台后,由于没确定标准,劳工拿到补贴差别很大。像感染最严重的S11宿舍,是政府划定的隔离区,伙食由政府免费提供,但住S11宿舍的陈雷刚却说,“我四月份领450新币,五月份领400新币,此后再没领过钱。”

拿不到补贴,或者补贴很少,再加上缺乏保障的强制隔离,劳工们回家的愿望更迫切。

7月22日下午,因回国事宜和公司协商无果,一名中国劳工爬上顶楼想要纵身跃下,经过半小时说服,客工被警察带走。第二天,该华工被送回国。随后,新加坡人力部解释了事件经过:中国劳工买好了机票,但雇主却扣住护照,不允许其回家,这让劳工变得焦躁不安甚至崩溃。

7月24日上午,在陈雷刚居住的榜鹅S11宿舍,又一位中国劳工因想回家,却得不到公司的帮助,而走上高空护栏。8月1日深夜,在The Leo客工宿舍,一位27岁的深色肤色客工,站到宿舍七楼窗檐边想跳楼,好在最后被同伴救下,抱进屋内,才解除了危机。

恐惧和恐慌会传染,7月24日,一个劳工上吊自杀的现场视频在劳工之间疯狂转发,虽然新加坡人力部没说明原因,但指出是一名37岁的印度籍客工。

类似这样的自杀事件持续涌来,8月2日,双溪劳工宿舍疑似发生一起自杀事件,一位印度或者孟加拉国籍劳工躺在宿舍的楼梯间,满身血迹,生死未知。8月4日,新加坡文理劳工宿舍,一位疑似印度籍劳工,在宿舍卫生间内上吊自杀。

新加坡建筑公司老板毛华芹对全现在说,比起印度和孟加拉等自杀劳工,中国想轻生的劳工,更多是用极端方式来威胁政府和老板放他们回家而已。“但现在,不是说老板不放人,而是政府和客工营不放,新加坡政府也比较难,考虑到病毒没有清,乱放出去,怕他们会传染别人。”

万般无奈之下,最终陈雷刚放弃了要公司买票的想法,提出自己买票回家。但即便如此,企业还要他签合同,以撇清责任。

“我们公司规定,如果你要回家,首先要签离职报告,证明你自愿离职。除此之外还要签一份合同,声明是心甘情愿地掏钱买飞机票回家,不是公司不给你买,是你自己自愿买。” 陈雷刚说。

7月25日,陈雷刚家人给他借了9000块钱,买下了8月初的机票。

但买到票后,陈雷刚仍然感不安,他时刻关注着航班动态。彼时,由于中国境外输入病例较多,多家航班“熔断”停飞,陈雷刚很担心自己那趟航班会被取消。与此同时,他还要检测一次,确认没有感染或者已经治愈后才能离开客工营。

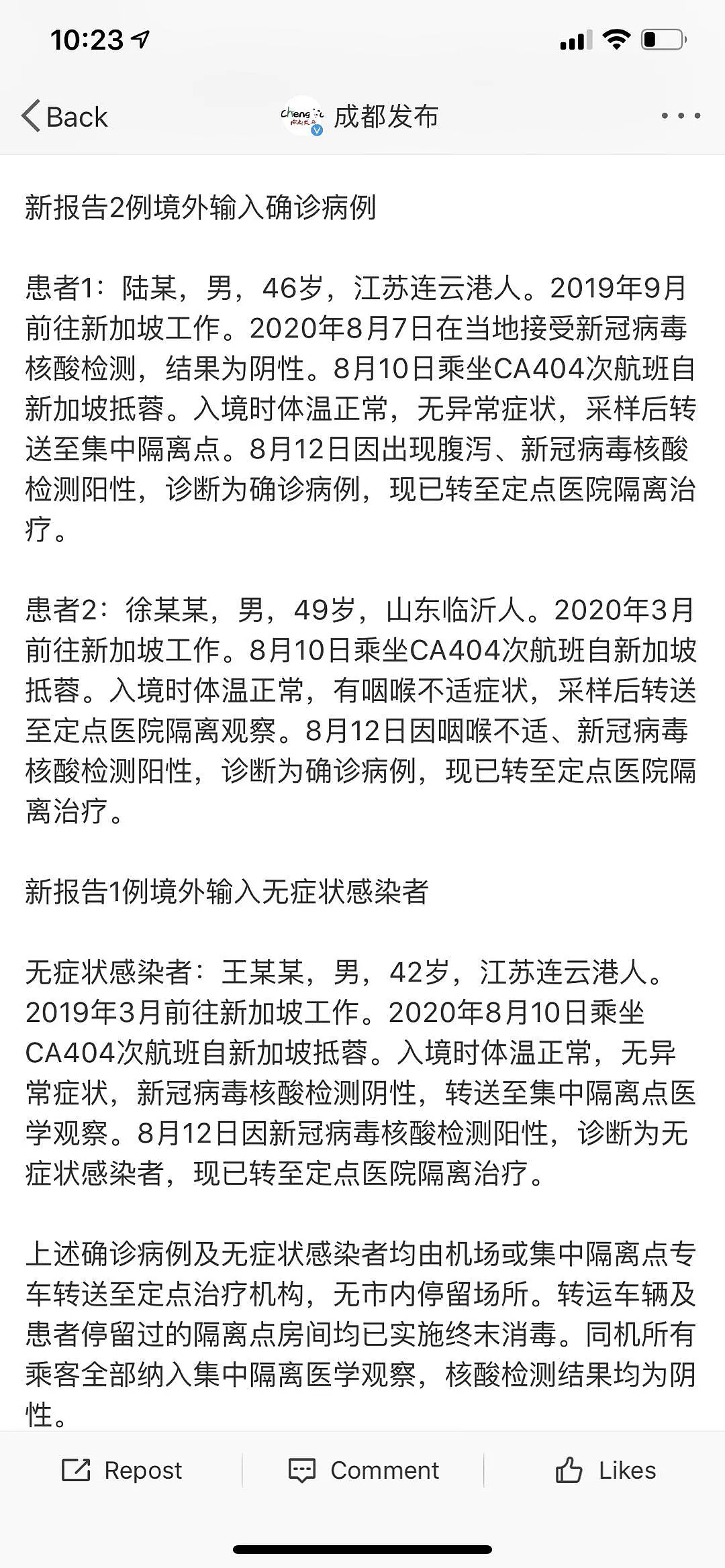

陈雷刚说,最近从境外输入的感染案例中,多是海外劳工。日前来自新加坡的输入感染,有几例还是他所在客工营的中国劳工。

度过几天忐忑不安的日子后,陈雷刚的检测结果出来了,是阴性,他终于可以回国了。离开劳工营的前一个晚上,他兴奋到几乎睡不着。

8月6日,在上飞机的那一霎那,陈雷刚突然发现,新加坡精彩纷呈的生活,跟劳工们其实没有什么关系。在新加坡工作了近7年,他出去玩的次数屈指可数,因为劳工的薪酬按小时算,为了多赚钱,他们周末都会选择加班,根本没多余时间外出游玩。临走一瞥,这座陈雷刚们完工了无数建筑的城市,是如此的陌生。

与此同时,陈雷刚离开前后,正是新加坡各大客工宿舍重启之时。8月15日,新加坡人力部长杨莉明在脸书上表示,新加坡所有客工宿舍如今都已被列为安全宿舍,客工宿舍正从“危机模式”转向新模式,这个新模式将专注于三个关键阶段,即安全重启、安全过渡和安全的国家。

可这一切,跟陈雷刚已没太大的关系,在感染严重的客工营呆了四个多月,有了这次近乎“死里逃生”的经历,陈雷刚已经下定决心,“只要从新加坡回到中国,一年以内,我是不会再来的。如果新冠控制不了,谁敢再往这里来?”

专题:世界各国应对新冠肺炎疫情进入专题 >>

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64