她扎出几十亿针孔,展现女性乳房、卵子,又美又疯狂(组图)

11年来,艺术家付小桐持续用绣花针在宣纸上做扎孔的实验,从针孔山水到女性身体、乳房、卵细胞……

目前她已在宣纸上扎下几十亿个孔,最大的单幅,大概扎了800多万孔。

付小桐出生在70年代的山西农村,成长、结婚、生子,她感到自己作为一名女性生存在这个社会,一路积累了巨大的压抑,直到一次实验,在宣纸上扎了一个孔,孔洞中透出的光,让她得以呼吸。

“我潜在地把针当成了一种武器,在体验一种刺痛感,一种内心的释放。”

“孔洞”在她看来,也隐喻女性子宫、生命的来源。

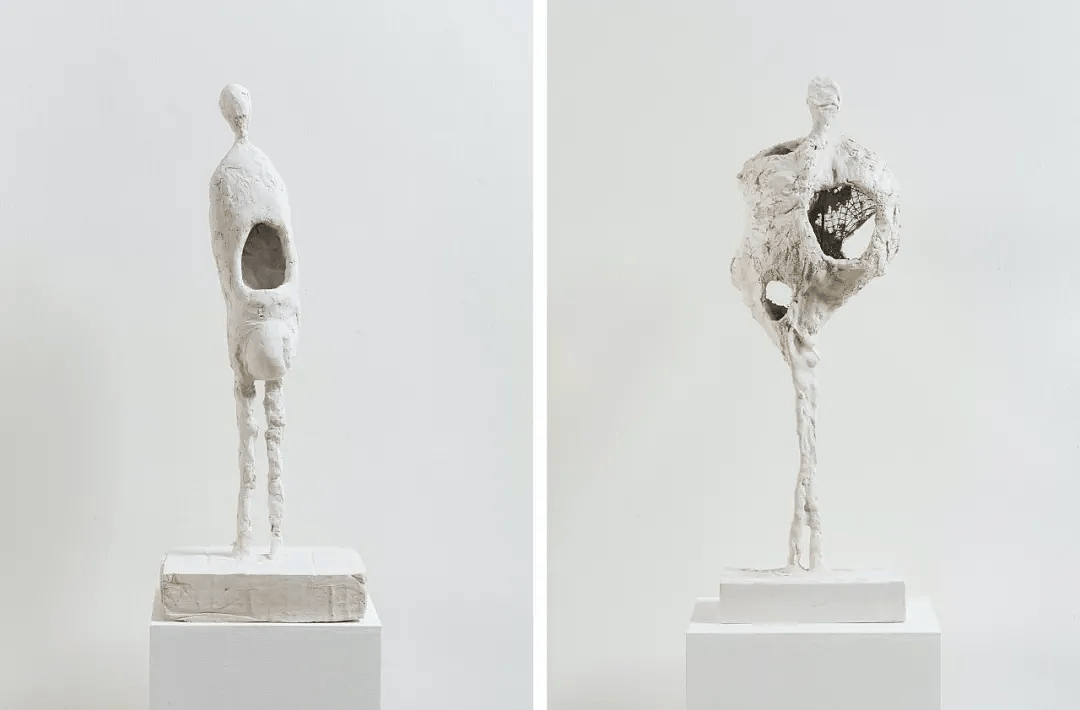

之后,她又把孔洞从宣纸延伸到雕塑作品,在女性身体的胸口、腹部“挖”洞,“有时真的会感觉到自己的身体被掏空。”

3月中旬,一条来到付小桐位于北京顺义区的工作室,和她聊了聊“宣纸与针”的艺术实践。

自述 付小桐

撰文 陈沁 责编 陈子文

付小桐在工作室

30 MONTAIGNE 双排扣经典西装外套

T恤白色亚麻和棉质平纹针织混纺“We Should All Be Feminists”图案

中长百褶裙黑色小花薄洋纱

均为迪奥DIOR高级成衣

在付小桐之前,从没有人这样用过“绣花针”,也没人想到描绘中国画与书法的宣纸,竟能以针孔塑形。

可以说,她创造了一种全新的艺术语言。

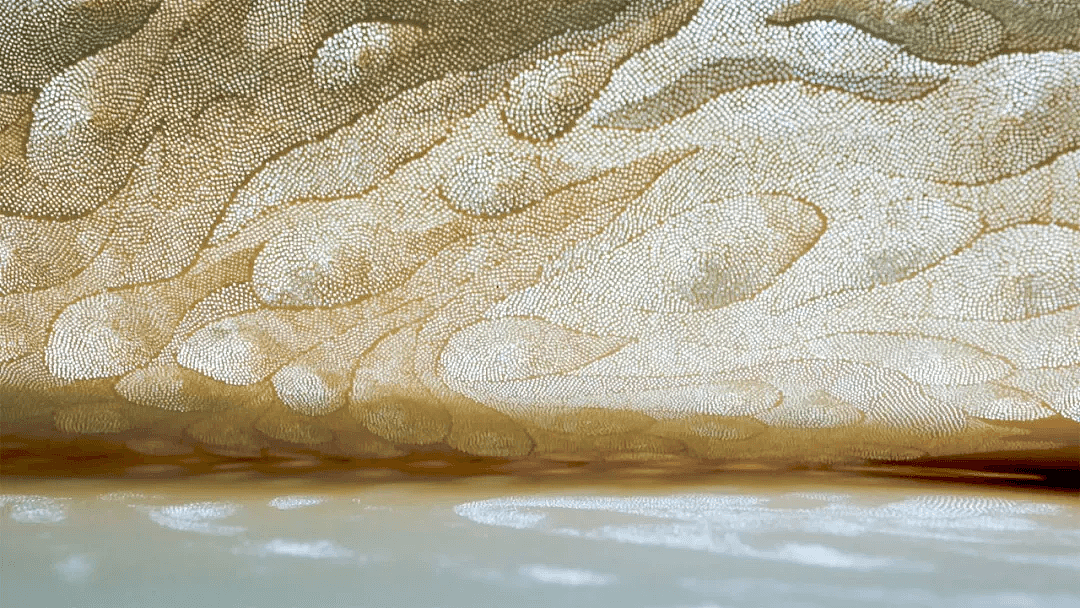

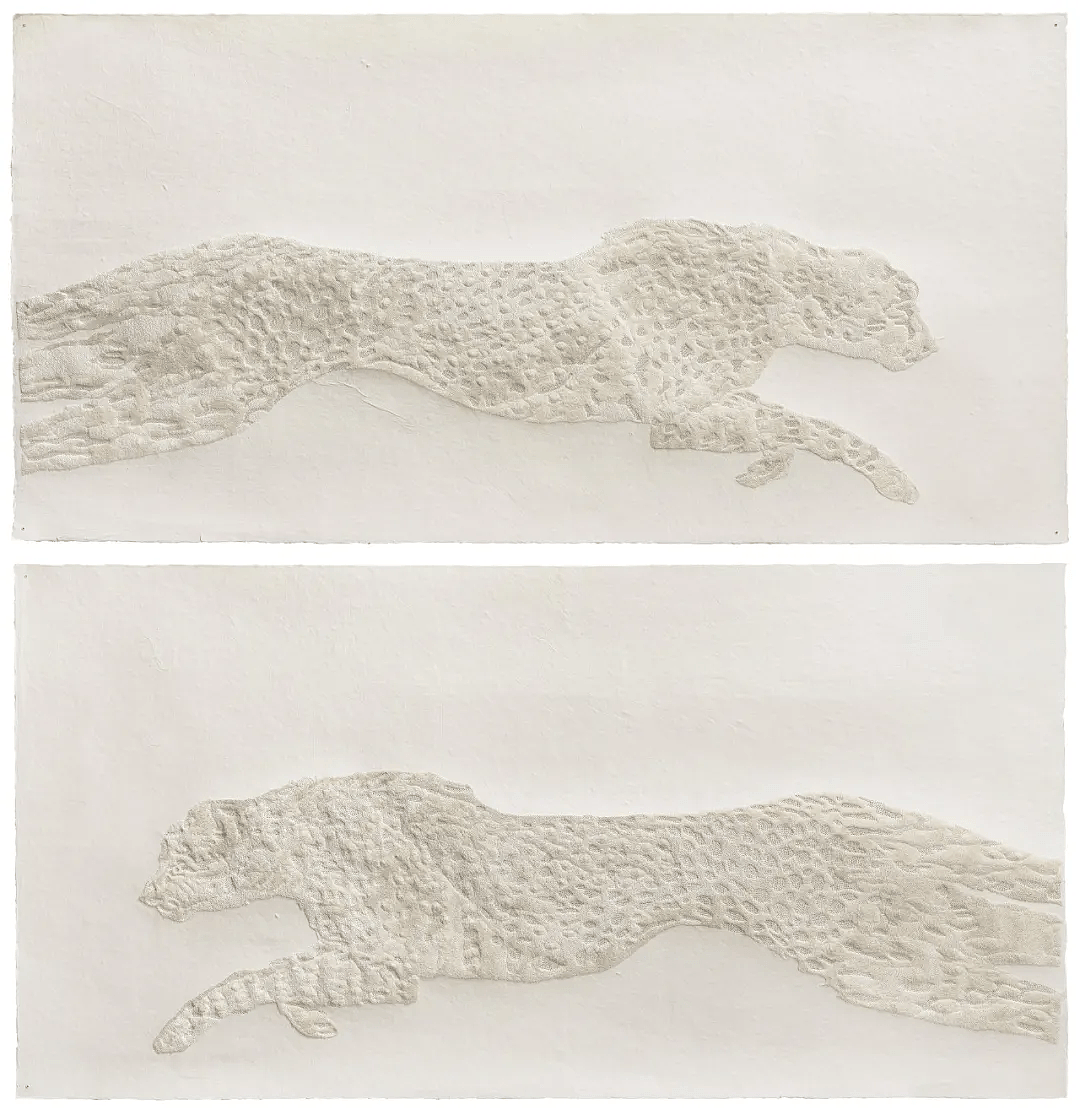

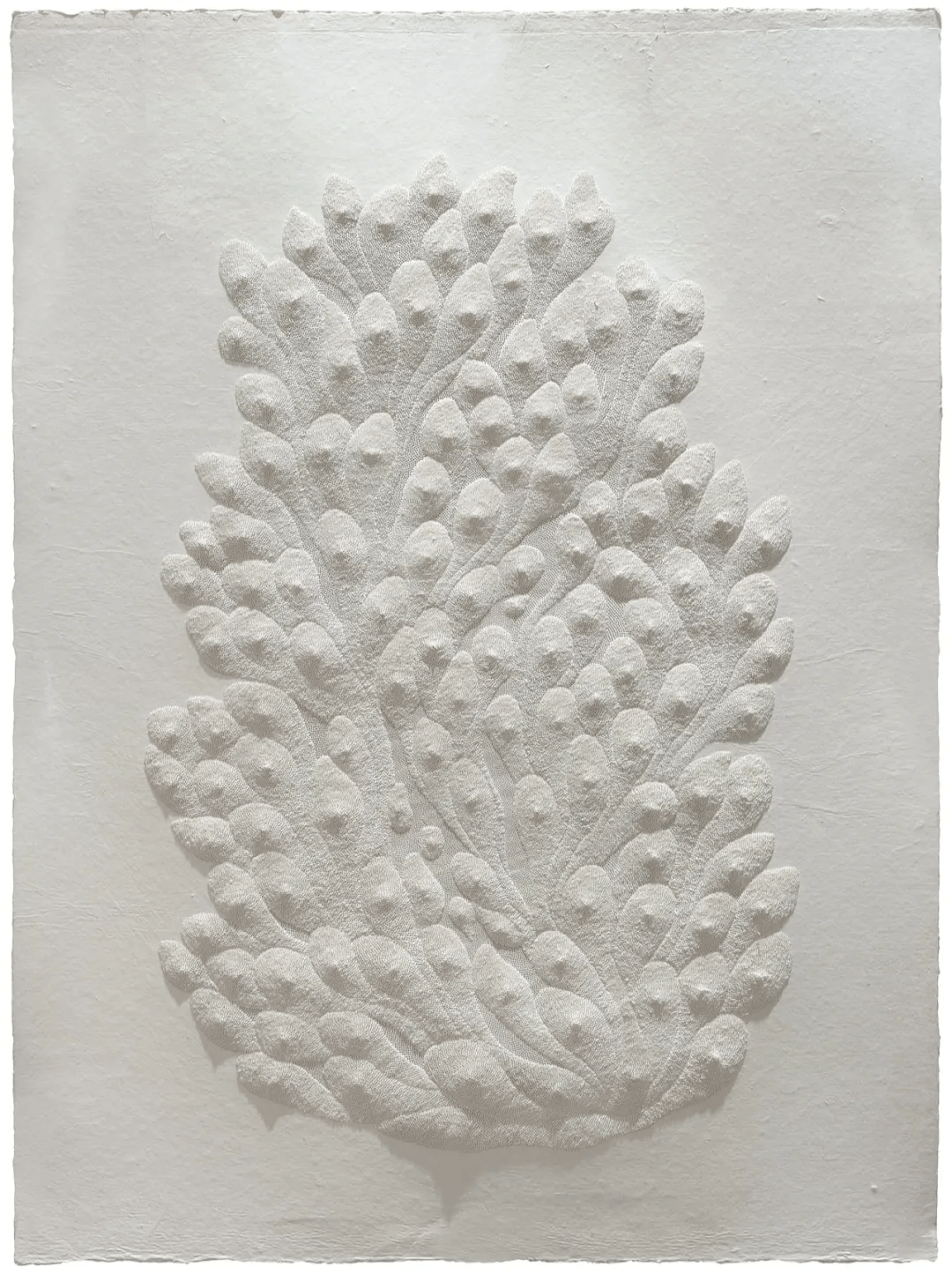

上、下、左、右、垂直五种针法,一针一针在加厚的宣纸上扎出孔洞,获取一束束微小的光,再以光塑形:山脉、浪涛,女性的乳房、身体部位,动物的卵细胞、植物纤维……上亿次修行般的动作的重复,换来一幅幅纯粹、瑰丽的景象。

她也在技术上不断革新。比如女性乳房的造型,需要表达一种立体感,她就改变针法,环绕着一个中心点来扎,一直扎到它的边缘,就能将宣纸撑起来,最高能形成8厘米的鼓包。

2019年,她的宣纸作品获得杰出亚洲女性艺术家奖,还被洛杉矶郡立艺术博物馆等艺术机构永久收藏。展览经历更是丰富,将中国独特的宣纸艺术,送往世界各地,包括法国、美国和德国等地。

付小桐在工作室

春日的北京,我们在五环外的小区里穿行了一会儿,从小院后庭进入付小桐的工作室。一爿方方正正的阳光房,摆满她的雕塑,阳光在金属丝上折射出耀目的光泽。

进到室内,满墙的宣纸作品,终于见识到她“劳动密集型”的创作现场。

“把针当做一种武器”的付小桐,本人温声细语,神情沉静。“在北京十几年搬了十几次家,太挣扎。”搬到搬不动的时候,她买下了这栋loft的工作室,觉得心终于踏实下来了。

交谈间隙,偶尔听见二楼书房传来的嬉戏声,她的儿子14岁,正在念初中。

她现在有三个身份,艺术家、大学教师与母亲。

“通过孔洞透进来的光是一种呼吸,释放了我当时极其压抑的内心。”说着,她轻轻捏住宣纸的一端,迎着光抬起,“那种像蝉翼一般透明的脆弱感,也像人的生命。”

以下是付小桐的自述。

我出生在70年代的北方小山村,记忆中那是个荒蛮之地,有点像《百年孤独》里的马孔多,生活非常闭塞与魔幻。那个时代的人,既单纯又愚昧,所以我从小就有一种逃离的渴望,想去看看外面的世界。

从童年到现在,我做任何事情,我父亲大部分都是反对,但是母亲她鼓励我实现自我。

小时候母亲有失眠症,夜里她会起来刺绣,在一盏很暗的灯下,只见上下穿梭着的针,尖锐刺目,我生怕它扎到我妈妈的手。

绣花针就像是女性的武器,在我的童年印象中磨灭不去。

过去我们传统的女性,隐匿在男性背后,很难表达自己的情感和精神世界。我想母亲她通过刺绣这样一个无限繁琐的过程,来释放自己的精神。

付小桐和儿子在书房下棋

我本科学的是西洋油画,1996年到2000年在天津美术学院,接触的都是西方现代主义绘画,像塞尚、毕加索、马蒂斯。毕业来到北京,忽然发现它和现实是脱节的,不是我们现实的艺术,更不是我们中国的艺术,一下无法适从。

后来,我就去考了中央美院的实验艺术系,重新思考我的创作方向。

考上硕士时,孩子已经3岁了,同时我在大学里还有教职,兼顾这些很困难,当时就是一股力量,一种想要找寻自己的强烈愿望,觉得一切都可以克服。

付小桐研究生时期的实验作品

我尝试了各种材料,泥土、纸、木头、铁丝都试过,也用宣纸做了很多尝试,比如在暗房里,用一层一层的宣纸去做透光的实验,或者立体的尝试。

2009年做了很多小装置,上面莫名其妙的有很多孔洞,有的是喇叭形,有的是桶装形,在女性的腹部挖一个孔,或者做一只没有头的鸟,但它脖颈处有一个洞,有的是在泥土上直接掏洞……我就像疯了一样,所有小作品上都充满了触目惊心的孔洞。

有一天,我在宣纸上扎了一个孔。一束光透过来,我忽然释然了,豁然开朗,原来我寻找的就是一个简单的孔、简单的呼吸。

我回想到我妈妈,通过一针针的刺绣来释放自己,我想,我是不是也可以通过这个方式来释放我自己?

当针在宣纸上扎出一个孔时,我想,我在体验一种刺痛感。潜在地把针当作了一种武器,就像女性针对自己的身体,它是一种内心的宣泄和释放,又像一种述说。

寻找到这种全新的创作方式后,我就很坚定地把其他形式都放弃了,开始在宣纸上做扎孔的艺术实验。

我喜欢宣纸的脆弱性,在某种程度上,宣纸与女性身体有相通性,它吸纳笔墨,就像一个容器,我甚至将它看作是一种类似于子宫的承载物。

2010年到2012年,是我和针与宣纸的磨合期。在这个阶段,我做了大量简洁的造型,纯粹把宣纸做“透明化”,或是扎一整面纯孔的造型,或是做正、反孔的探索。

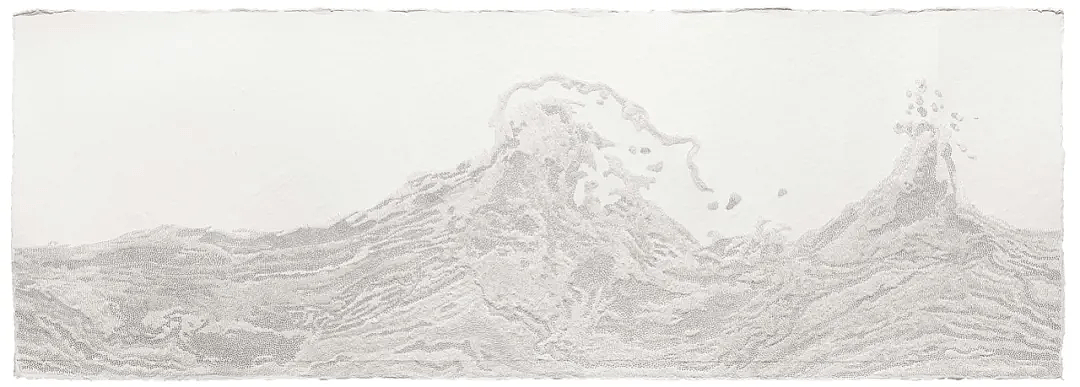

2012年之后,逐渐开始做山水的作品。

传统文人画水墨,历来是男性主导的世界,它有很强的意象性和感性的成分。隋唐时期,吴道子提倡“焦墨薄彩”,慢慢地就把色彩去掉了,走向了笔墨与线条的表达。

我刻意与之保持距离,我的山水是一种客观呈现。基本是把自然景观中的山水,搬到我的作品上。我不希望它带有太多个人色彩,而是一个客观的、自然的存在。

《神山》

这个时期,基本形成了上、下、左、右、垂直的5种针法,用不同的针法来塑造形体和明暗变化。其实你改变扎孔的方向,就是在改变光源,光线从不同的角度打过来,视觉上就会产生变化。

比如我想在山的一侧制造一个很亮的色块,我就从下往上扎;当光从上方照下来时,这片区域就会特别亮,反之亦然;垂直地扎,则会形成一个小黑洞。

早期针对传统水墨,后来就比较释然了,不再将文人山水画作为一种要抵抗的对象。2016年,我开始更开阔地去关注生命本身的主题。

追根溯源,我去看了很多关于史前人类和古代信仰的书,读到古信仰中关于蛇的各种解释。

我联想到童年时期,经常梦到蛇,有一次,我梦到自己在爬一个长长的孔洞,就像蛇的地下通道,也像母体的产道。那洞黑暗、深远,我艰难地往前爬,远远看到一个光点,似乎就是我的出口。

所以这一时期,做了很多生命元素的造型,像女性身体、乳房、卵类、细胞裂变、植物纤维。

2016年,父亲突然离世。在他弥留之际,我抓着他的手,他还有微弱的呼吸,但我知道,我已经无法再唤回他。

那一刻,我真真切切地体会到,作为一个女性,我有子宫,我好想把他重生回来。

《狼》

《母亲》

小时候父亲经常和我讲,他总是梦到狼,有时候是一匹狼,有时是几匹狼在追着他。他离去的那一年,我用细铁丝编制出一匹狼的装置,来表达我对他的思念。

同一年,我还做了一件叫《母亲》的装置,用铁丝编制出父亲的身体,在他内部,嵌入一个奶奶身体的象征物。最后又在最外层,做了我的身体。所以,这个作品重叠了三个人物角色。我想,其实在奶奶弥留之际,父亲也像我一般想要唤回她吧。

《洛河图解》

我所有的装置作品,都延续了孔洞的意象。用细铁丝或铜丝编织出布满孔洞的形象,非常通透,一目了然。但它不像真正的雕塑,有坚实的台基。

它们都是靠一个很细的金属龙骨来支撑,颤颤巍巍的,所以当观众不小心碰到,就会来回晃。

这可能和我对生命的理解是一样的:极为脆弱,很不稳定,很易消失。

2020年,我把一批新作品集结为展览《NUN》,在每一个女性的小雕塑上,都做了很多孔洞。

在这些女性身体上挖孔也好,凿洞也好,都来自于我对生命源起的考察。史前人类将墓穴当作女性的子宫,并会在穴道口留一个孔洞,视之为产道,认为生命的出生、归来,都要经过一个孔。

汉宋时期的魂塔

根据现代学者对大量史前遗址、出土文物和符号的考察,可以推测例如埃及的金字塔,汉宋之间,我们传统文化中的魂瓶、魂塔上,一层一层开凿的孔洞,隐喻着女性的子宫。有时也会在顶部,做出一个类似女神乳房的造型。古人对于生命的来源、消失和重生的期盼,非常打动我。

所以,我做孔洞,一直思考和探索的就是生命本身。

从社会层面来看,我在女性身体上挖孔,也是想表达女性的处境。当你看到女性身体上的“千疮百孔”时,你可以把它理解为一种伤口或者缺失。

在现实生活中,女性既扮演着传统的角色,她的生理结构让她必须担负起孕育下一代的责任;但当下社会,她也想像男人一样去工作,去实现自我的价值。

所以,我会觉得,作为一个女性,尤其有被现实掏空的感觉,这样疲惫和艰难的心理体验。

当我开始做宣纸上扎孔的艺术实验时,头两年,我一度怀疑自己是不是在做无用功,是不是精神出了一些问题,我怎么会重复用针来扎孔?

那是一个非常迷茫的阶段,当作品拿出来展示,受到很大的质疑,尤其是做传统水墨的朋友,会觉得这只是一个工艺品,根本算不上艺术。

但我也和他们说,我就是这样的,它既然出现了,就是属于我的艺术,我会坚定地走下去。

到现在,11年过去了,我还在坚持。这种新的艺术语言,也得到越来越多的认同,我逐渐找到自己的发声。

在做宣纸扎孔的艺术时,我感觉自己像在修行。

当创作开始,我会打开秒表,一秒钟可以扎两个孔,以此推算作品针孔的数量。每一个针孔就像时钟的滴答声,一针一针就是滴答滴答,也像心脏的跳动。

每一次在宣纸上扎下一个孔,内心愈发沉静。作为女性的不自信感、作为母亲的劳累的日常积累,随着一针一针就消解掉了。

付小桐在北京街头

20多岁的时候,我整个人充满了浪漫主义色彩,非常感性。艺术方向、人生道路、感情都是不确定的,充满了未知和期待,也充满了压抑与恐惧。

我现在已经40多岁了,逐渐沉静和自信。艺术真的像一个精神的出口,让我找到自己作为一个人,在世界上的发言权。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64