脑袋的大小并不重要

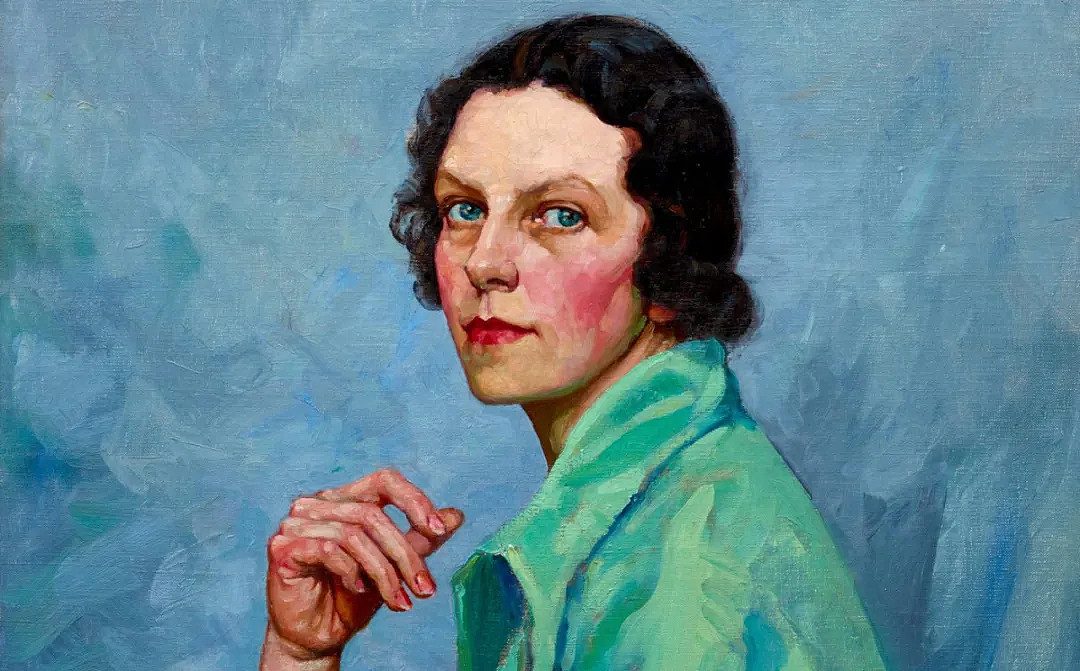

Tempe Manning 'Self-portrait' 1939 (detail), Art Gallery of New South Wales, acquired with the support of the Art Gallery Society of NSW 2021 © the artist's estate

每年,新南威尔士州美术馆董事受托人们的任务是,将数百名Archibald Prize的参加候选人缩小到几十个人名单的入围者,然后从中评出一个获胜者。

Natalie Wilson在整个过程中近距离观察到了这一点,她曾策划了2016年Archibald, Wynne and Sulman Prize展览。第二年,Wilson开始了一项让董事会成员们相形见绌的任务:追踪过去一个世纪里该奖项中入围的6000幅肖像作品,以便纳入美术馆的档案,然后将其缩减至100幅,准备举办主题为“Archie100:Archibald Prize百年”展览。

Mary M. Edwell-Burke’s self-portrait which is in the Archie 100 retrospective.CREDIT: DIANA PANUCCIO

Wilson有她的工作要做。直到1946年,艺术家可以提交的参赛作品数量都没有限制。每一幅参赛的画作都被挂起来展览,这意味着在Archibald Prize的前25年里,有数百幅作品在墙上熠熠生辉,这些作品只记录在美术馆里打印出来的名单上。

二战后,艺术家们只能一次最多有两幅作品参赛(现在每人只允许一幅),只有一部分作品被挂起来展览,但许多最终入围的作品同样难以追踪,因为美术馆从2003年才开始拍摄记录每一幅入围的作品。

为了填补档案空白,他们给澳大利亚大大小小的所有机构都写信。除了收到2万封电子邮件外,Wilson还通过澳洲广播公司电台(ABC Radio)发布了消息,希望公众能够帮助搜索工作。

归档是一个持续进行的项目,一些画作已经遗失或被破坏,永远不会被找到(就连前两届比赛赢家的作品也难以捉摸),但经过近三年的搜寻和为Archie 100特展准备,Wilson将历年Archibald Prize的入围作品缩小到了200幅。

她首先参观了堪培拉澳洲国家收藏机构里的很多作品,当COVID-19疫情爆发时,她正准备去澳大利亚各地继续她的研究调研。由于无法亲眼看到一些画作,她依靠全国各地的同事来充当她在现场的眼睛。

那么如何从6000幅作品中挑出100幅作品呢?Archie 100主题特展不是关于获奖画家的,尽管有几个人确实出现在画作中。Wilson解释说:“我必须给自己设置边界,努力做到像上个世纪那样包容他人。我试图每十年选10幅作品这样。” 这意味着Archie 100特展的艺术风格呈现和代表了澳洲全国各地多样性,从1920年代学院派现实主义,1930年代和1940年代的立体主义和表现主义,流行音乐和1960年代和1970年代的摄影现实主义,到今天最现代风格。

Wilson还想确保充分体现女性的形象,尽管在大约1500名已知的入围过Archibald Prize的艺术家中,只有大约三分之一是女性,而且她们的许多作品都没有被找到。Wilson解释说:“我认为这是讲述Archibald Prize历史的一种方式。我认为这可能是一种最具包容性的方式,讲述这个肖像奖历史中最多样化的故事。”

The Archibald Prize public viewing at the Art Gallery of NSW on 19 January 1957. Credit: Ronald Stewart

尽管在Archie 100展览中,Wilson最多只选展了一位艺术家的作品,但目光敏锐的参观者会注意到,在这个百年主题特展和Archibald Prize 2021当年的展览之间,艺术家和肖像人物之间有很多交叉点。

展览以两幅肖像开场 -与展览同名的J.F. Archibald的肖像,以及七届获奖者W.B. McInnes画的墨尔本建筑师Harold Desbrowe Annear的首届获奖肖像 - 然后有11个主题区域,从“挥舞画笔”开始。

有900多幅过去的一个世纪里自画像悬挂在这里,风格从传统的工作室设置到概念性的和古怪的设定。

这种亲密感包括父母、伴侣和兄弟姐妹,以及2020年获奖者Vincent Namatjira的工作室自画像(2018),这幅自画像表达了祖先与家庭和国家的联系。艺术家们喜欢画他们的艺术家伙伴,就像喜欢画他们自己一样,所以很自然地,艺术家们画的艺术家,包括两幅来自新西兰艺术家的肖像画,提醒我们这个奖项是Australasian(一般指大洋洲的一个地区,如澳大利亚、新西兰和邻近的太平洋岛屿)大伙的。

Archibald Prize 2018 finalist Vincent Namatjira ‘Studio self-portrait’. CREDIT:ART GALLERY OF NSW.

然后,Archie 100展览转向Archibald Prize肖像的女性们,目光重新投向她们。Wilson说:“它带回了那些女性艺术家们的故事,她们要么被遗忘,要么被忽视,但她们在Archibald Prize中有一席之地。”

这包括Violet McInnes在1941年为同为艺术家的Sybil Craig画的肖像,她穿着华丽的条纹连衣裙,面带自信的微笑。McInnes是在她丈夫的盛名下进行艺术创作的,她老公是之前提到的Archibald Prize系列获奖者W.B. McInnes。Wilson热情地说:“Violet在艺术上对美术馆的收藏贡献一般,但我们发现她和Archibald Prize相关那些作品都很棒。”

重新审视肖像奖百年,视线也将人们的注意力集中在Archibald Prize发展的一个关键时刻,Tjungkara Ken在2017年创作的自画像Kungkarangkalpa tjukurpa((Seven Sisters dreaming))。Ken说:“我的画是一幅七姐妹做梦的自画像 - 一幅我的故土的自画像。对于Anangu来说,他们是同一个。”

Ken因与姐妹们合作的作品获得2016年Wynne Prize,Wilson说,她的自画像表现了“描绘乡土的土著艺术家不仅仅是在描绘风景,他们也在描绘自己,他们的祖先”。

Ada Whiting’s ‘Miss Jessica Harcourt’, an entrant in the 1925 Archibald Prize. CREDIT:ART GALLERY OF NSW/ARCHIE 100

名人是Archibald Prize的一个主要主题对象,但今天的观众可能认不出100年前的名人们的面孔。对名人的崇拜包括1925年Ada Whiting的一幅精致的微型画Miss Jessica Harcourt。现代的肖像画都是大尺幅巨型的,而1920和1930年代入围Archibald Prize的肖像画有很多是微小尺幅的。Wilson解释说:“Harcourt在1920年代是一个大明星。她的肖像从现代的默默无闻中被拉出来,她在剧院里当领班,然后被登上舞台和银幕,在无声电影中扮演主角。名人们转瞬即逝,随着时间的流逝,Harcourt的名声也越来越小,但观众们可以在特展中认出许多其他的人物,从Cate Blanchett到Molly Meldrum。

除了对名人的狂热崇拜之外,还有那些在自己的社区里受到追捧的人。用当地英雄和国家偶像歌颂这些人,包括1979年Geoff La Gerche的作品,Grandma Lum Loy, ‘a true Territorian’。Wilson说:“这是我们的‘著名面孔’之一,20世纪70年代,肖像画尺寸开始变得越来越大。这很大程度上是受20世纪60年代波普艺术运动以及Chuck Close等艺术家影响的结果。”

La Gerche的主题对象Grandma Lum Loy是一个中国人在19世纪晚期来了达尔文(Darwin),在整个达尔文当地社区以她的市场花园而闻名。1980年,Lum Loy去世时,达尔文的街道上出现了一支送葬队伍,这是这座城市从未见过的。Wilson说:“她是达尔文历史上的重要组成部分,但在澳洲东部各州,我们从未听说过她。”

除了与战争直接相关的主题对象人物外,关于战争及其余波的画作,如Judy Cassab在1960年为émigré艺术家Stanislaus Rapotec创作的获奖肖像画,突显了由于战争,许多艺术家从欧洲来到澳大利亚,影响了Archibald Prize的入围作品。

Judy Cassab is congratulated by artist Stanislaus Rapotec, when she won the 1960 Archibald Prize with a portrait of him.CREDIT:GEORGE LIPMAN

Wilson的研究调研发现了许多令人惊讶的故事,包括Alfreda Marcovitch 1948年的画像M.K. Doherty。Marcovitch出生于Newcastle,20世纪20年代离开澳大利亚到巴黎学习。嫁给一名南斯拉夫外交官后,她在1941年纳粹德国闪电战之前带着孩子逃离了贝尔格莱德,但再也没有她丈夫的消息。回到澳大利亚后,Marcovitch与她以前的老师Muriel Doherty重新取得了联系。1945年,Doherty在刚刚解放的德国贝尔根-贝尔森集中营(Bergen-Belsen concentration camp)担任医院护士长。由于在军队护理方面的杰出服务,她被授予皇家红十字会(Royal Red Cross)勋章,她给家里的写的信中详细描述了她的经历,家书后来都发表了。Doherty成了的画中人,穿着她三年前在战争中穿过的制服,坐在Marcovitch面前。

Alfreda Marcovitch’s ‘Matron Muriel Doherty’ from 1948.CREDIT:ESTATE OF ALFREDA MARCOVITCH

Archibald Prize也是争议的同义词,最著名的争议甚至将第二次世界大战的新闻推下了头版,取而代之的是另一种艺术界冲突。

1944年,两名艺术家将Sir William Dobell和新州美术馆的董事受托人告上了法庭,理由是Dobell为Joshua Smith画的肖像是一幅漫画,而不是正儿八经的绘画肖像。这是一个众所周知的故事,通过当年其中一名提起诉讼的艺术家Mary Edwell-Burke的作品,来讲述当年引起争议的部分,

这幅由Edwell-Burke于1932年创作的自画像描绘了这位艺术家在一个精致丰富的环境中与一只小狗相伴,周围是由画家本人手工雕刻的画框。作为私人收藏,这幅画已经有几十年没有在公共场合出现过了,但现在Edwell-Burke的画作将在89年后重返美术馆。这位艺术家的侄孙写了一本书,将在Archie 100展览进行期间出版,讲述他祖先关于这个臭名昭著的故事中的另一面。

从艺术家的核心圈子到国家偶像,探索潜意识、上瘾和自我怀疑背后的东西,发现艺术家们是多么愿意无视,那些从不与有礼貌的人讨论政治和宗教的规则,观众会发现自己又回到了这座建筑中,最终的展览主题是“艺术世界”。Wilson说:“从一开始,那些有兴趣支持艺术的人总是被艺术家支持,Archibald Prize之所以能够经久不衰,就是因为得到了每一个人的支持。”

展览的最后一幅作品是Natasha Bieniek2016年的Wendy Whiteley的微型肖像,以及Herbert Beecroft为此次展览的创始人J.F. Archibald所绘制的肖像。尽管有6000件作品和所有那些“大脑袋面孔”,小尺幅小事情也能带来冲击和影响。正如Wilson所言,“在Archibald Prize中,大小并不重要”。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64