日本单身妈妈,被迫流入风俗街(组图)

在日本九州福冈市博多区的中洲,有一条长一千米、宽200米的欢乐街。天黑下来,3000多个灯牌亮起,蛰伏一整个白昼的街道开始苏醒。在夜市和大排档的烟火里,挤着密密麻麻的风俗门店,这里是当地有名的红灯区。

“我们就只能等着生活慢慢崩溃”

离开街区步行5分钟有一座幼儿园。教学楼三层高,墙体洁白,橙色的灯光溢出窗子,傍晚的园子被镀上一层淡淡的金。这座幼儿园有150个孩子,大的6岁,已经到了上学的年纪;小的只有1岁,骑在玩具木马上。不同于日托班,幼儿园从早7点开到凌晨2点,方便服务周边工作的人。

最后一个被接走的孩子2岁。每天凌晨1点,他会准时醒来。不哭不闹,安静地望向门的位置。15分钟后,门开了,他爬起来,张开双臂踉踉跄跄跑向妈妈。

《母亲》剧照

他的妈妈28岁,在中洲的一间酒吧工作。因为种种原因没有结婚,她成了一名单身母亲。“我喜欢他,但对他来说,我并不是唯一。”她擦完泪,弯下身,摸了摸孩子的小脑袋。为了赚钱养家,她从早到晚都在工作。“其实我心里纠结过,也可能会一直纠结下去,但没办法,我得靠自己给孩子幸福。”

在日本各地,开在风俗街附近的幼儿园并不少见。公立幼儿园入园标准较高且营业时间相对固定,于是不少女性将孩子安顿在了风俗街的幼儿园。这一点在一本名叫《女性贫困》的书里也被提到:夜店招聘网站上甚至特意标着“欢迎单身妈妈”“宿舍、托儿所设施齐全”,乍看以为是育儿援助网页,风格与夜店招聘广告大相径庭。

这些风俗街有时就在幼儿园的不远处,那里是另一个世界,承载着不少女性真实生活的另一面。

2014年8月1日,日本东京,歌舞伎町一番街街景。这里被誉为“日本第一欢乐街”。(IC photo 图)

单身妈妈的救命稻草

津山加奈是一个夜店女招待,也是个单身妈妈。如果不去夜店兼职,她不知道该怎么生存。“我一天赚的钱凑合用在孩子学业上,如果加上日常生活用品,这些钱就是杯水车薪。”她在接受Vice新闻采访时说。

在日本,贫困困扰着近一半的单亲家庭。这些单亲家庭中,87%由母亲一人供养。津山加奈所在的冲绳,单亲家庭贫困率达到了30%,几乎是全国平均水平的两倍。在带着孩子搬回娘家前,她也曾经历过穷困潦倒。

津山周围不乏与她经历相仿的女性朋友。她粗略估计了一下,做单身妈妈的朋友里,60%都在俱乐部做女招待。“她们就是通过这种方式,度过人生的困难时期。”

“总有离婚或是快要离婚的朋友问我,在哪儿能找到女招待的工作。”她说,在日本做女招待,通常只是一边坐着聊天,一边给客人倒酒,用这种方式陪伴他们。

不同于传统性交易产业,上世纪50年代,日本颁布了《卖春防止法》,色情交易被禁止,但也就此催生了陪聊、膝枕、拥抱等花样百出的“风俗业”,方式灵活多样,主打色情擦边球。

由于时间灵活,收入也比较高,进入风俗行业是不少女性化解危机的权宜之计。2017年,日本公布的一项调查显示,当地性工作者平均月薪41.4万日元(约合人民币2.05万元),但风俗店工作者一个月平均工作11.8天,月薪能达到43万日元(约合人民币2.13万元)。

当地女性普遍能够参与的社会工种,基本时薪也就1000日元左右(约合人民币49.5元),就算白天有份正职工作、晚上再打个临时工,工资合计也很难超过40万日元。

“年轻的单身母亲陷入贫困,意味着她们会有很多人将转向情色产业,这是一个高效的赚钱方式。”冲绳大学教授东口幸太郎说,离开学校成了家,很多女性很难再在职场找到一席之地。如果没办法找到正式的全职工作,很多人就得做兼职到凌晨2点,这种工作节奏对任何人来说都是难以承受的,更何况还带着孩子。

这些单身母亲流入风俗业,与日本职场规则不无关系,她们只是女性群体生存境遇的极端表现。

根据《日本贫困女子》的记载,2012年,在20至29岁的青年女性中,非正式雇佣率为42%,男性为28%,前者是后者的1.5倍。

在国民经济进入高速发展的成长期,日本雇佣系统也开始加速分裂:只有成为正式员工,才能得到终身雇佣和升职加薪的保障。但相较男性,女性一旦进入婚姻,脱离了正式员工的轨道,迎接她们的将更多只是非正式雇佣。

不同的雇佣关系加剧了男女薪资差距。2014年,根据日本国税厅民间薪酬调查结果,男性平均薪酬为222万日元(约合人民币11万元),女性仅为147.5万日元(约合人民币7.3万元)。

也是在那一年,一名30岁的女性前往大阪市咨询生活保障事宜,工作人员回答“去做性服务行业就好啊”。这条回复瞬间激起复杂的社会情绪,“虽然极为缺乏职业道德,但也证明,青年女性拥有风俗产业这张‘安全网’是共识。”《日本贫困女子》中写道。

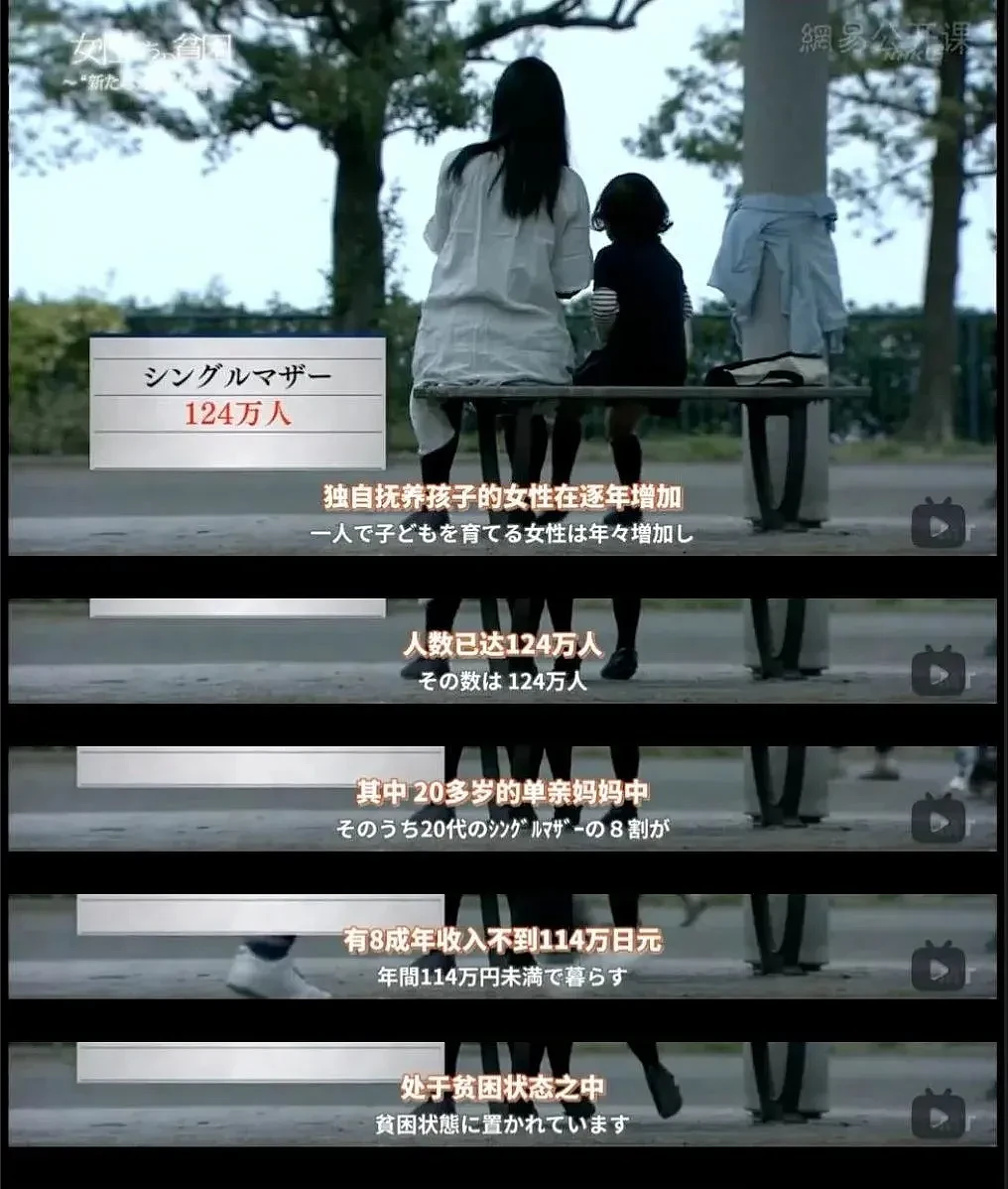

纪录片《女性的贫困》剧照

在日本放送协会(NHK)采访的女性中,风俗娘往往会颠覆大众认知中浓妆艳抹的刻板印象。“这项以陌生男人为对象的色情服务,会给大多女性带来很大精神压力和心理负担。有人背地里偷偷呕吐,有人跑去牛郎店里借酒浇愁。”

“我认识一位从早上四点到下午四点在风俗店工作的四十岁女性。”制作人写道,她工作完会直接去幼儿园接孩子。曾经的她因为美容店生意血本无归,为了还债,她在做白领合同工的同时,还在夜店做风俗娘。

这名女子形容起这份兼职,语气平淡。只是想到孩子,她会觉得内疚,“所以工作的时候尽量不去想孩子的事情。”“她靠着自我调节,应对来自四面八方的压力,一天天熬下去。”

被撕破的“安全网”

即便顺利开启了第二营生,这些女性的生活还是充满变数。

2020年,新冠肺炎疫情袭来,给了当地就业市场狠狠一击。在因疫情失业的人群中,女性占7成,她们的生活境遇急转直下。

根据日本总务省统计局的数据,整体失业率从2020年2月的2.4%上升到2020年12月的3.0%。也是在那时,东京领取免费救济餐的队伍排到了前所未有的长度。

越来越多女性通过“风俗娘”的营生改善生活。日本夜生活商业协会代表理事古贺香织预计,截至2020年,日本约有100万女性进入到风俗行业。相较2013年发布的统计结果,这个队伍增长了约70万人。

艾琳在歌舞伎町做了10年女招待,这些年的行业变化也都被她看在眼里。“许多单身母亲将这个行业当作生命线。所幸我单身,没孩子,还有一些积蓄,可我认识的很多女同胞失去工作,就真没有什么可依靠的了。”

在疫病肆虐的头几个月,风俗店门口的门卫曾戴着口罩和护目镜,站在门口揽客。他们承诺7000日元(约合人民币346.5元)即可无限畅饮,以此吸引上班族。

与此同时,这些店铺变成了政府当局的重点批评对象。日本共同社曾披露,病例数量不断增加,主要发生在 20 多岁和 30 多岁的人群中。不少感染者被追溯至歌舞伎町的女招待和俱乐部。于是,那些无法保持身体距离的小型俱乐部被大批关闭。

据艾琳观察,2020年6月,风俗店和性用品商店的大量关闭影响了当地餐馆和酒吧的营生,部分店铺客流量下降九成。“曾经每天能有15万人路过歌舞伎町,现在也就3万人。”

情况并没有好转。2021年初,随着新冠疫情病例继续刷新历史纪录,日本也开启最严管控令。

日本多县相继进入紧急状态。期间,餐饮、酒吧、练歌房等场所须在晚8点后关闭,只留街灯。对于配合防疫规定的餐饮店,日本政府每日向它们发放最高6万日元(折合人民币约2946元)补贴,对拒停业店铺,最高罚款10万日元(折合人民币约4950元)。

2021年7月14日,日本东京,新冠疫情形势日益严峻。(人民视觉 图)

越来越多的风俗店采取更灵活的经营方式,它们从店铺经营转向“外卖”服务,风俗娘们可以前往客人指定的地方提供服务。虽然日本法律限制性交易,但这些花样百出的擦边色情服务仍走在灰色地带。

“这意味着,该行业的妇女不得不默许皮条客和顾客的不合理的暴力要求,换取小额报酬。”Filia基金会网站显示,许多顾客有施虐、被虐等特殊性癖好,这些要求为风俗娘的安全带来威胁。

不少女性成为“外卖”服务的受害者。在日媒曝光的乱象里,有两名风俗娘在服务后被确诊感染梅毒。买家对媒体表示,这种“外卖”服务非常便宜。疫情期间,越来越多女性可供选择,但总体需求在减少,这种情况下,以很便宜的价格便能购买到服务。

有经纪人观察到,疫情虽然加速了行业内人员流入,但进入其中才能发现,风俗业已然不能为她们雪中送炭。疫情期间,又有三分之一的女性选择退出,重新寻找白天的兼职。

“我们就只能等着生活慢慢崩溃”

虽然日本早已立法禁绝直接的卖淫服务,但诸如身体触摸、陪酒等擦边行为,并没有被《风俗营业法》封杀。

《英国金融时报》曾披露,日本风俗业的年营业额与日本年度国防预算相当,贡献了0.4%的GDP。在某些风俗业繁荣的地区,店铺每年向地方政府缴税的税率约20%。于是,即便出现了违规操作,当地也并不会对其予以严格惩戒。

然而,就在疫情大流行期间,这些为GDP增收的人,却变成了被选择性忽略的人。

在疫情暴发的头几个月,当地大批学校临时停课,日本政府提出补贴那些不得不请假照看孩子的监护人。然而,从事风俗业等娱乐行业的群体被排除在外。

这一举动瞬间引起了行业恐慌。不少成人娱乐行业工会随即呈交了补助申请,上面写着,“服务业和夜间行业的生意持续低迷,没有任何补偿或福利,我们就只能等着生活慢慢崩溃。”

很快,劳动部一名官员回应称,不仅是这个特殊的援助计划,所有与就业有关的补贴计划,都跟这个职业群体没有关系。“夜总会和其他娱乐性场所,没有接受公共资金的资格。”

社会情绪被挑起,人们前往Twitter等社交平台发布留言,“在生死攸关的关头,他们拒绝向从事特定类型工作的人提供帮助实属歧视。”“他们知不知道,很多单身母亲在成人娱乐和色情行业打工谋生,这些人更需要帮助。”

据日本招聘网记载,大阪一名风俗店长曾表示,在店里20多名风俗娘中,不乏单身母亲和失业的女性。疫情让这些群体的业务量锐减,就算把服务费降低6成,依然很难留住客人。他希望能帮她们申请一点补贴,却被告知不属于补贴对象。

最终,日本性劳动权益倡议组织“性工作与性健康”还写了封公开信,呈交给厚生劳动大臣加藤胜信,呼吁政府的纾困方案别抛下风俗从业人员。此外,从业者提交了9407份签名。迫于社会压力,当地政府修改了意见,将风俗行业从业者纳入了补贴对象。但这个表态又招致新的不满,许多人“并不想把自己缴的税款发给这些人”。

《单亲妈妈》剧照

事实上,这些纳税人多虑了。即便政府方面态度出现了缓和,但申请此类补贴关卡重重,能申请和申请得上是两码事。

一名风俗娘对CNN坦言,她根本搞不懂如何才能申请得上补贴。一个非常现实的困难是,补贴计划要求申请者提供工资和收入损失证明,“但这一行哪有这种东西,大家都是领现金,每天的收入还不固定。”

“如果女儿未来要做这行,

应该也会同意”

如何才能改变生活境遇?《女性贫困》中写道,“维持我们生活的雇佣、家庭以及社会保障这三大支柱,每一根都在摇晃。”

其中分析道,“女性在非正式雇佣的情况下,无论怎么努力,生活水平也不会得到太大提高。而这种雇佣形式,今后还会成为趋势并被固定下来。毕竟在男主外、女主内的家庭分工下,求职环境对女性仍算不上友好。”

“通常人们认为,即使女性工资低、生活艰难,这种境遇到结婚也会被解决。”NHK名古屋广播电视台导演丸山健司表示,即便到现在,日本社会仍存在“女人早晚要结婚、回归家庭,不必自己挣钱养活自己”的传统观念。

然而通过大量调查走访,丸山健司发现,女性通过结婚缓解经济焦虑已经越来越不现实,婚姻并不象征着高枕无忧的生活。丧偶和离异导致单亲的家庭逐年增加。“无论结婚与否,女性独自活下去的时代已经到来。即便结了婚,也没人知道等待她们的又是怎样的生活。”

《女人》剧照

在纪录片《疫情下的日本女性困境》中,真理子是一名已婚女性,也是两个孩子的妈妈。疫情期间,身为自由职业者的丈夫没有了稳定的收入,不仅时常无法拿出生活费,心烦意乱的时候还对她态度粗鲁。

真理子每天如履薄冰,家庭收入减少和丈夫的语言暴力几乎将她逼向崩溃。于是她选择进入风俗行业补贴家用。有人提出聊天之外更加亲密的服务,虽然心里排斥,但每次能获得几万日元的回报,真理子承认,“想要更多钱。”

日本政府似乎也在想办法激活职场女性的活力,但这些举措却被指进一步拉大不同阶层女性之间的鸿沟。

安倍政府曾表态,将创造一个“所有女性都能发光的社会”。于是,2015年颁布的《女性活跃促进法》规定,员工超过300人的大企业,2020年前须将管理层女性比例提高到30%。但这类政策更多成就了小部分精英女性,无关中小企业女性以及占比高达六成的非正式雇佣女员工。

如果对这些穷困潦倒的女性置之不理会对社会产生什么样的影响呢?NHK节目组在采访中意识到 “贫困的代际传递”的严重性。“因为种种原因而成为单身妈妈的女性,在得不到足够经济援助的情况下,将贫困继续传递给下一代。”

纪录片《女性的贫困》剧照

这让人想起另一名年轻的受访者。21岁的小花也是一名单身妈妈,她有一个2岁的女儿,就托付在闹市附近的托儿所,从她工作的地方走路十分钟就能到。她在一家风俗店一直工作到临盆前。

小花工作努力,每天六点起床,一周工作五天。她每月能挣三十万日元(折合人民币约1.48万元)。除了存钱,她还爱买保险。她给自己买了一份平安险,给女儿买了两份教育险。她直言,这种工作工资高,但做不长远,25岁之后,打算去卖保险。“如果女儿未来要做这行,应该也会同意。”说出这话的时候,年幼的女儿正趴在她的怀里撒娇。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64