100岁齐邦媛去世:留下一本巨著,和一段旷世之恋(组图)

2024年3月28日凌晨1时,著名作家齐邦媛去世,以100岁的高龄作别人间。

齐邦媛是台湾文坛的巨擘,也是教育界最受敬重的师者。86岁时,她完成了回忆录《巨流河》的创作,这是一部20世纪中国人的苦难史,它“以缜密通透的笔力,从大陆巨流河写到台湾哑口海,以一个奇女子的际遇见证了纵贯百年、横跨两岸的大时代的变迁。”

生前,她曾和朋友谈及死亡:“我对死亡本身不怕,怕的是缠绵病榻。我希望我还记得很多美好的事情......”

当无数的苦痛曾像浓云氤氲不散时,她仍然希望记得生命中那些温暖的光亮:怀一腔家国之志的父亲、含泪微笑的母亲、唱着《松花江上》的东北流亡子弟,还有那暮色山风里、隘口边回头探望的少年......

人生百年,倏忽而逝。她的少年以身许国时,只有26岁。此后,绵绵不绝的思念如巨流河,从她的梦中一路蜿蜒而下。

80年后,她追随他而去。

隘口回望的少年

“子之清扬,扬且之颜也。展如之人兮,邦之媛也。”这句诗出自《诗经·君子偕老》,盛赞女子婉约清新之美,但齐邦媛——这个充满了古风遗韵的名字,并不是她曾在德国留学的父亲齐世英取的。

她快满周岁时,孱弱至危,气若游丝,母亲“抱着她在炕上一直哭,不肯松手让人拿走埋掉”,后来长工跑到十里外的镇上,找到一位肯冒着零下二三十度严寒,来辽宁铁岭乡下看病的医生,齐邦媛才得以存活。

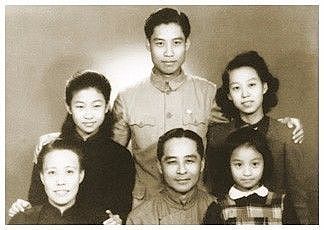

● 齐邦媛(后排右一)全家福

为了感谢这份恩情,母亲请医生给孩子取个名字。因此,医生留下的“邦媛”之名,饱含祝祷之意。

兵荒马乱的岁月,难存立身之地。六岁那年,齐邦媛跟随家人从东北一路辗转来到南京,才与当时已是政界要人的父亲团聚。

父亲早年出国留学,归国后,跟随奉系郭松龄将军,意欲做出一番救国救民的大事业。兵败后,他南下流亡,兴教育,办杂志,救济难民与学生,并扶持义勇军。

“九·一八事变”后,东北沦陷,大批青年流亡关内。负责国民党东北党务的齐世英悯其失学之苦,在不断奔走下,说服行政院成立“国立东北中山中学”,专门招收流亡学生,首批学生即达两千余人。

● 国立东北中山中学

华北局势紧张后,中山中学被迫迁往南京郊区。

那时候,逃到关内的学生很多,每到周日,齐邦媛的哥哥齐振一就会带一些同学到家里吃饭,张大飞就是其中之一。

虽然常来家里,但张大飞总是少言寡语。他不是默默地帮邦媛的母亲做家务,就是坐在角落里,静静地看着一本镶着金边的书。

那本被他奉为“精神避难所”的书就是《圣经》,他说那是自己唯一的依靠。

直到一次饭后的倾心交谈,齐邦媛才了解到张大飞的身世。

原来他的父亲张凤岐是沈阳县警察局局长,因接济且放走了不少地下抗日工作者,结果被日本人在广场浇油漆烧死。随后,一家8口连夜四散逃亡。

逃出东北后,他报考了国立中山中学,把原来的名字“张乃昌”改为“张大非”,投考空军后又改成“张大飞”。

● 张大飞

他的目光沉静而忧郁,说起国仇家恨时,他“用一个十八岁男子的一切自尊忍住号啕”:

“有生之年我一定要为父亲报仇,为所有牺牲的同胞报仇!”

她望着血脉偾张的他,第一次感受到书中所写的慨然之气,如何具象于一个英姿勃发的少年。

12岁那年,她跟着哥哥一行人去爬家附近的牛首山。下山的时候因体弱走得慢,落在了后面。粗心的兄长根本没有留意到妹妹,带着其他人径自下山。

此时,暮色已晚,山风拂过松涛,像巨大的呜咽。齐邦媛慌张至极,因恐惧而失声大哭。

在模糊的视线中,她忽然看见一个身影向她大步走来,原来是张大飞!

因为已下山的他没发现邦媛,才折返回来。看到她后,他长长地吁了一口气,然后小心翼翼地牵着年幼的邦媛下了山。

两人走到隘口,风骤大起来。张大飞于是脱掉身上的棉衣,将齐邦媛裹住,并轻言安慰:“别哭,别哭,到了大路上就好了。”

此后经年,齐邦媛每次爬山,都会想起当年那个汗水涔涔、健步向她跑来的少年。

他呼唤着她的名字,如呼唤满天的星辰。

“中国不亡,有我!”

“中国不亡,有我!”

1937年,七七事变爆发。

其后,日军逼近南京,齐邦媛和患病的母亲以及三个妹妹乘火车逃往汉口。

“路上流亡第一段路程,由南京到汉口,中山中学高中部男生是我家生死的旅伴。我重病的母亲和三个幼小的妹妹,全由他们抬的抬,抱的抱,得以登车上船。这些都不满二十岁的男孩,在生死存亡之际,长大成为保护者……十二月的夜晚,衣被不够御寒,日本飞机日夜来炸,城里、江边,炸弹焚烧昼夜不熄。”

“那些凄厉的哭喊声在许多无寐之夜震荡,成为我对国家民族,渐渐由文学的阅读扩及全人类悲悯的起点。”

1938年10月25日,汉口沦陷。齐邦媛又跟着父母和中山中学的学生们,开始往西南逃亡。

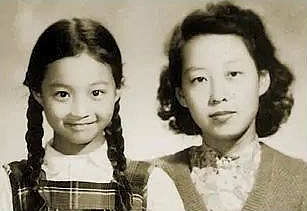

● 1947年齐邦媛(右)大学毕业时与妹妹星媛合影

一路上,他们颠沛流离,从南京走山路到重庆,刚进重庆市区,就有5名师生被敌机炸死。

1938年11月,在重庆安定下来后,齐邦媛的父亲把她送到郊区沙坪坝的南开中学。

那时,琅琅的读书声经常伴随着炸弹的巨响,还有冲天的火光。

在升旗仪式上,校长张伯苓满怀激情地发表演讲:

“中国不亡,有我!”

多年后,她的耳畔还回响着校长黄钟大吕般的声音。

在这里,齐邦媛度过了6年的初高中生活。

与此同时,张大飞也考入杭州笕桥航校12期,并被选为第一批赴美受训的中国空军飞行员,开始了他搏击长空的壮怀人生。

他说,生命中,从此没有眼泪,只有战斗,只有保卫国家。

● 中国第一代战斗机飞行员

1942年夏天,张大飞回国,加入了陈纳德将军的“飞虎队”。

飞虎队凭借过硬的飞行技术、奋勇杀敌的士气,以少击多打下了数倍的日机,那时地面部队抗击艰难,导致多地沦陷,空军的飞行大队是最令大家备受鼓舞的抗战英雄。

屋檐下的相拥

这期间,张大飞和齐邦媛一直保持着书信往来:从生活细节到宗教信仰,从诗词歌赋到人生理想,两人几乎无话不谈。写信,已经成为他们动荡不安的生活中,为数不多的慰藉。

张大飞在飞虎队的训练艰苦异常,他们必须养成精准、沉稳、机智的判断力,在空战中以极锐利的眼睛和极矫健的身手,驱逐,击落敌机才能生还。

他说一次在空中搜查敌迹时,透过云缝突然发现一架漆了红太阳的飞机,近在眼前,他清楚地看见驾驶舱中那张惊恐的面孔。张大飞当机立断开枪,敌机坠落,但他返航几天后,仍忘不了对方那在火焰中的脸。

残酷的战争伴随着无数生命的消遁。但冲上云霄,抗击日寇之余,张大飞还会和邦媛分享休假时的活动,那是难得的清闲时光。他跟其他队友不同,不爱喝酒也不去跳舞,就喜欢安静地看看书报,给记挂的小友写写信。

● 摄影记者罗伯特·卡帕在空战时拍摄的武汉街头的照片

偶尔张大飞还会寄来照片,他一身戎装,站在战斗机前,身姿挺拔,器宇轩昂。齐邦媛往往会凝神看很久,都不舍得放下。

齐邦媛则给他分享很多校园生活,感时忧国的文章、名人来校园的演讲、寄给前线战士的慰劳信……

张大飞说,她寄给他的信是唯一的家书,是在战场上最大的安慰。

除了通信,两人极少有机会见面。

有一次,在部队开拔之前,张大飞抽空和齐邦媛见了一面。

那时正值暑假,她带着张大飞穿过中央大学,到了自己的秘密基地——嘉陵江边的一个悬空小岩洞里。

“太阳耀眼,江水清澄。我们坐在那里说我读的课外书,说他飞行所见。”

“在那世外人生般的江岸,时光静静流过,我们未曾一语触及内心,更未及情爱。”

这次简单的会面之后,张大飞就回了云南。

两人再见面,已经是一年之后了。

1943年4月,重庆南开中学。

齐邦媛和同学们正在准备毕业联考,某日时至黄昏,有个初中女生跑过来,告诉她:“有个人在操场等你。”

她于是急急地跑出去,看到一个高大俊逸的男人从梅林向她走来。

● 年轻时的齐邦媛

他穿着军用雨衣,目光炯炯。坚毅面庞露出的熟悉笑容让她雀跃不已。

张大飞与她并肩而行,走到一半,感慨道:

“邦媛,你怎么一年就长这么大,这么好看了呢。”

那是她第一次听到他赞美她,心里仿佛毕毕剥剥地开出了一树繁花。

“部队调防在重庆换机,想赶过来看你一眼。”

“七点半之前就要赶回白市驿机场了,队友开着吉普车在校门外等我呢。”

齐邦媛点点头,两人朝校门外走去。

“走了一半,骤雨落下,他拉着我跑到门口范孙楼,在一块屋檐下站住,把我拢进他掩盖全身的大雨衣里,搂着我靠近他的胸膛。隔着军装和皮带,我听见他心跳如鼓声。”

片刻后,他松了手,对齐邦媛说:“你快回宿舍,我必须走了。”

说完,他就小跑着到了门口。

隔着淋漓的雨幕,齐邦媛看着张大飞上了车,疾驰而去。

齐邦媛后来在《巨流河》中写道,那天黄昏,张大飞就穿着军雨衣站在操场的尽头,他是一个战士,也是一个等待着与恋人告别的男人。

高中毕业后,齐邦媛考入战时迁往乐山的武汉大学哲学系,在著名美学家朱光潜先生的建议下,后转到外文系,从此与英文尤其是文学结缘。

远在云南的张大飞知道邦媛已入高等学府深造,立马往四川乐山寄了一封信:

“你上大学后是什么样子?寄上我移防后的新通讯处,等你到了学校来信,每天升空、落地,等你的信。”

他每周寄给齐邦媛的浅蓝色的航空信纸上,不言相思,却尽是相思。

此时,他们都乐观地认为,战争很快就会结束,他们将重逢于硝烟散尽的胜利之时。

既已许国,再难许卿

然而,现实击碎了这个海市蜃楼般的幻想。1943年年底,日军飞机的主力转移袭击滇缅公路,企图切断盟军对日战争补给的生命线,飞虎队的伤亡人数在急遽增加。

大一下学期,齐邦媛已经连续两周没有收到张大飞的信了,她为此忧心如焚。

她曾写过这样一则日记,也是一封未寄出的信:“你的成长是在云端,在机关枪和高射炮火网中作生死搏斗;而我只能在地面上逃警报,为灾祸哭泣,或者唱‘中国不会亡’……我们两人也许只有一点相同,就是要用一切力量赶走日本人。”

● 中国第一代战斗机飞行员

第三周,她终于收到了张大飞的来信,信里只说受了点伤,下周就归队。

齐邦媛得知此事后担心不已。

她想转校到云南昆明的西南联合大学,这样就能离张大飞近一些。

父亲对此坚决反对。

张大飞也来信极力劝阻齐邦媛转学去云南:

“我随时迁移驻防基地,实在不能照顾你,望你回乐山安心读书,大家唯一的生路是战争胜利。”

此后,张大飞写信不再谈情,又恢复到以前的兄长口吻,并开始刻意减少写信的频率。

1945年,抗日战争进入尾声,日军的反扑更为疯狂。因为预感到随时都会牺牲,张大飞抽空把齐邦媛从1938年开始到1944年寄来的100多封信仔细整理好,托付给地勤老周,只留一封放在口袋里,时常翻看,作为慰藉。

5月18日,张大飞所在的第二十八中队在河南信阳上空和日军狭路相逢,双方展开了激烈的交战。

战斗中,为了掩护友机,张大飞的战机不幸被击中,壮烈殉国,年仅26岁。

这一天,距离日本投降只剩三个月的时间。

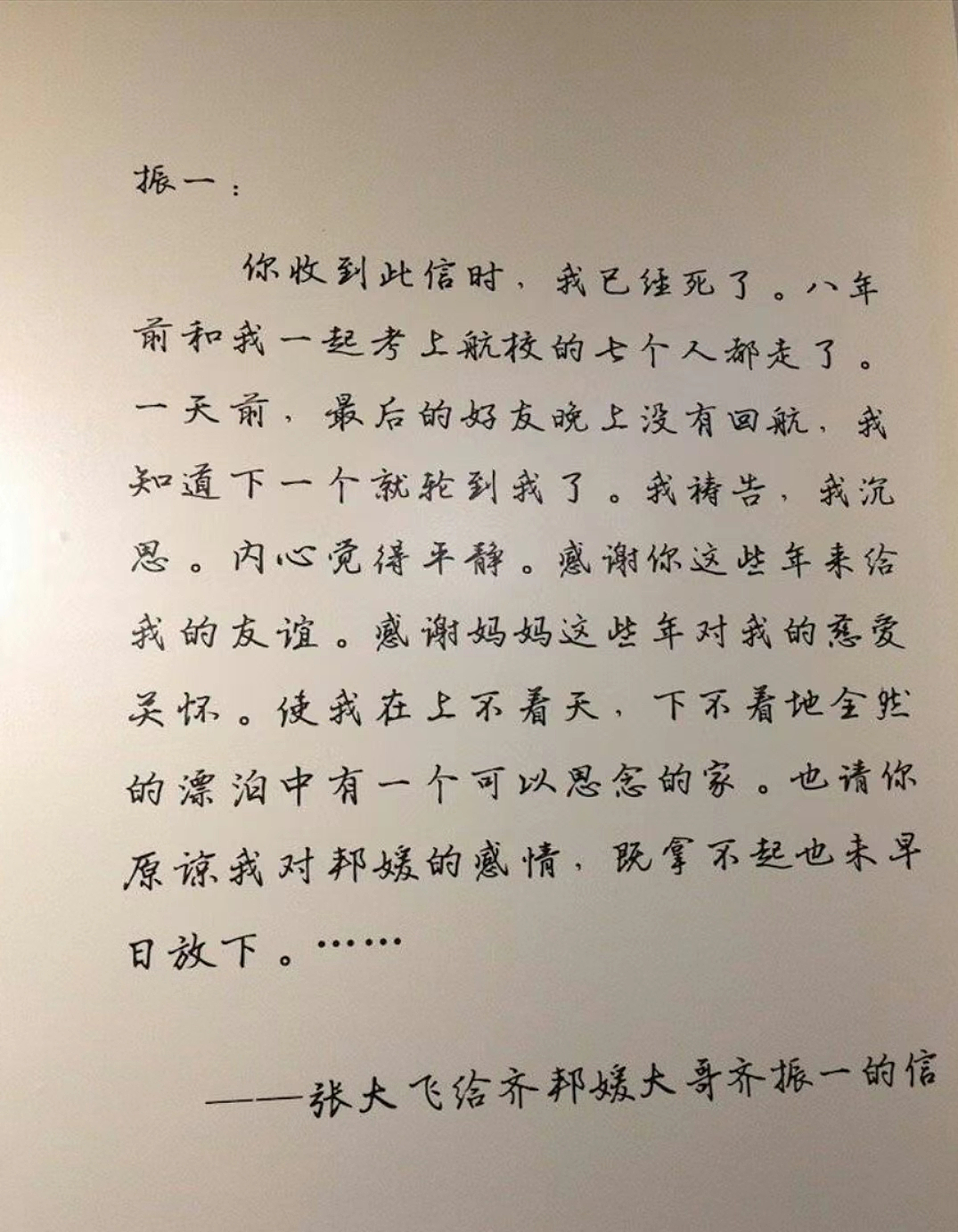

张大飞牺牲后,他提前写好的遗书也被寄到了齐振一手中。

“振一:你收到此信时。我已经死了。八年前和我一起考上航校的七个人都走了。三天前,最后的好友晚上没有回航,我知道下一个就轮到我了。我祷告,我沉思,内心觉得平静。感谢你这些年来给我的友谊。感谢妈妈这些年对我的慈爱关怀,使我在上不着天,下不着地全然的漂泊中有一个可以思念的家。也请你原谅我对邦媛的感情,既拿不起也未早日放下…请你委婉劝邦媛忘了我吧,我生前死后只盼望她一生幸福。”

● 图源:黄埔军校旧址空军抗战记忆展

6月,齐邦媛获知张大飞牺牲的消息,悲不自胜。一个多月后,一个深绿色的军邮袋寄到了齐邦媛在重庆的家中。

她打开包裹,看着那一份份保存得完好的信件,仿佛还留有他手掌的余温......

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。这天晚上,重庆举城欢庆。

人们跑到街头互相拥抱,簇簇火炬照亮了所有的街道和角落。

齐邦媛也加入到了庆祝队伍里。她跟着人群走到南开中学门口,突然停下了脚步,感到万声俱灭。

● 1945年日本投降

她仿佛看到他微笑地向她走来,并温柔地说道:“邦媛,你怎么一年就长这么大,这么好看了呢。”

当她蓦然回首,却只看见了范孙楼空荡荡的屋檐。两年前他们在檐下躲雨,热烈相拥;两年后,她将一个人在漫长的余生中被雨水一直淋湿下去......

然而那时,在她的周围,充盈着人们庆祝胜利的欢呼声,他们举着火把,洋溢着快乐的笑脸,尽情地唱着,跳着。但在这幸福的人群中,没有张大飞。

“希望的曙光刺破了黑暗,但是,她深深爱过的青年,却永远停留在了胜利的前夜。”

她于是一路踉跄着奔回家,那条长路,洒下了她无尽的泪水.....

我们天上见

抗战胜利之后,齐邦媛远渡台湾,先后执教于中兴大学外文系与台大外文系,因为秉信“自强之道,端在教育”。所以,她毕生都在从事教育,桃李满天下。

教课之余,她受邀在故宫博物院任秘书,每到故宫,她总会想起北京的“紫禁城”,想起海峡对岸的万里河山。

1947年前往台湾时,她所购的是来回双程票,结果在台湾一待就是大半辈子,从此故乡成为永远的牵念。

52年后,75岁的齐邦媛飞到北京,参加了武汉大学四三班的同学聚会。然后前往南京,重游旧地,并拜谒航空烈士公墓——去找寻她的大飞哥。

● 晚年齐邦媛在南京航空烈士公墓

陵园里几乎没有人,冷寂萧瑟。齐邦媛在一排排黑色的碑林中慢慢地走着,仔细地看着上面镌刻的名字。

终于,她在编号为M的黑色大理石碑前,找到了那个让她挂牵了几十年的名字。

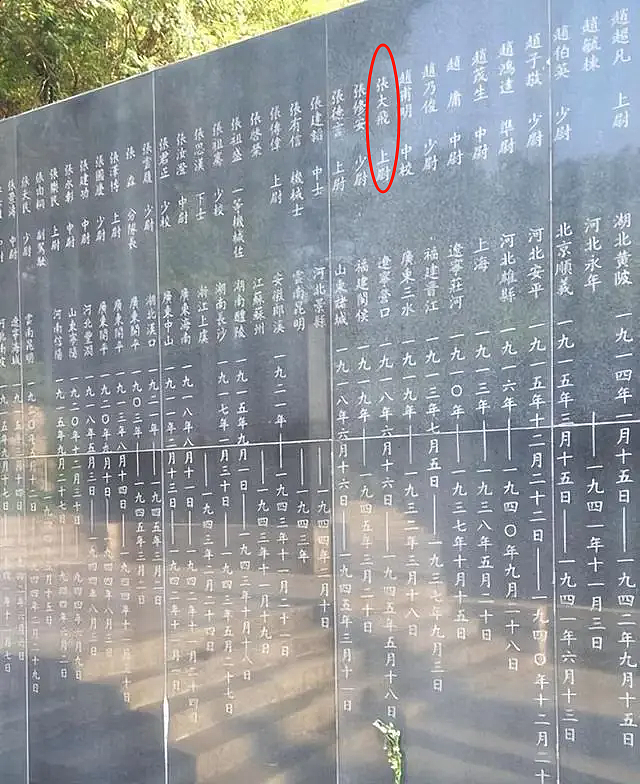

● 南京,写有张大飞名字的烈士纪念碑

愣怔片刻,她惊呼出声,手指颤抖地抚摸着那行字:

张大飞 上尉 辽宁营口

一九一八年六月十六日 ——一九四五年五月十八日

时隔半个世纪,齐邦媛终于见到了梦牵魂萦的故人。然而,那个曾经拥她入怀的男子,早已化作冰冷石碑上仅有寥寥一行的文字。

那一刻,她老泪纵横,“三千多名中国空军烈士和他一起,静默无声地听着她在墓前哀哭。”

● 中央航校的学生

后来,她在书中追忆道:“我坐在碑前小小石座许久,直到友人带我下山,由玄武湖回城,玄武湖原是我必访之地,但此时将近日落,湖水灰黯,树色也渐难辨,童年往事全隐于暮色之中。”

流年似水,生命中的诸多往事都已湮没不闻,但他始终是她记忆中最清晰的珍存。

当年的信件已被时代的飓风席卷而去,唯有张大飞送她的《圣经》,几十年来从未离身。展开扉页,他手写的字迹仿佛还清晰如昨:

“邦媛妹妹:祝福你那可爱的前途光明,使你永远活在快乐的园里……”

2010年,齐邦媛的《巨流河》出版。她的学生简媜以“一出手,山河震动”来形容此书重量。

● 《巨流河》封面

“巨流河”是清代称呼辽河的名字,作为中国东北南部最长的河流,流经她的故乡,后汇入渤海,再由黄海到东海,迤逦两千多公里到中国。

一世漂泊辗转,历经“八千里路云和月”,她无数次回望家山。在书里,她记录了她的故土、她的父母、她经历的一切沧桑变幻,为两岸留下一部“至情至性的家族记忆史”。在大时代的风起云涌中,和张大飞的这段情缘,却是她心底的万千波澜。

“一九四三春风远矣。今生,我未再见他一面。”

可是,他已用青春之躯,魂留长空。“张大飞的一生,在我心中,如同一朵昙花,在最黑暗的夜里绽放,迅速阖上,落地。”

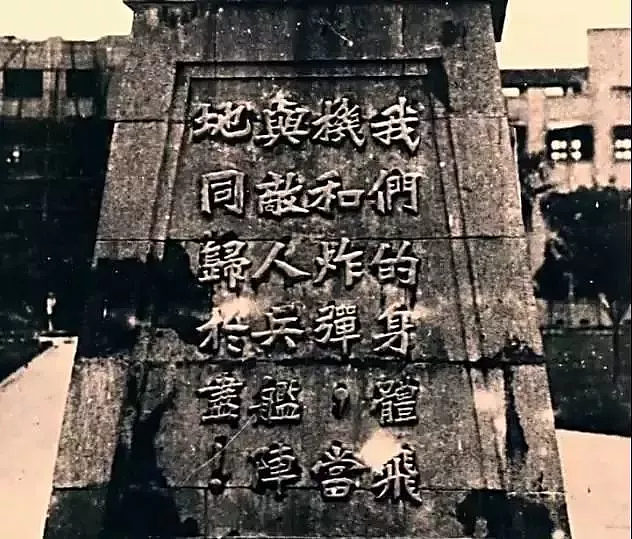

而当年如他一般慷慨赴难的勇士,还有千千万。在抗战期间,中国第一代战斗机飞行员先后有1700人参战,他们牢记“我们的身体、飞机和炸弹当与敌人兵舰阵地同归于尽”的校训,击落了1200多架日军敌机。

● 中央航空学校刻在石碑上校训

他们集体赴死,殉难时平均年龄23岁。他们的教授仰天悲泣:“我的学生都已经战死,如今轮到我这个老师上去了。”

● 刘粹刚,1937年10月26日阵亡,年仅24岁

● 闫海文,1937年8月17日阵亡,年仅21岁

● 陈怀民,1938年4月29日阵亡,年仅23岁

“凌空奋战而忘其命,以身许国而忘其家”。于是,这片热血化碧的土地,仍留青山昭日月,浩气千秋存。

而今,一位游子挥别长达百年的潇潇风雨,终与她的少年,在天上相见。

“巨流入海,魂兮归来!”

谨以此文,悼念齐邦媛教授,并致敬所有为国捐躯的英烈。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64