那个被“爱国”同胞砸穿脑袋的中国人(组图)

2012年9月15日,李建利和蔡洋的人生在一场声势浩大的反日游行里交汇,随后偏离正轨。事件的两位当事人,一个失去了健康的躯体,另一个失去了十年的自由。

那把狠狠砸下的U型锁,改变的不仅是两位当事人的命运,更将两个家庭拖进黑暗的泥沼里,五年过去,仍不见光亮。

2017年8月16日,西安市中心医院神经外科45号病床,每晚睡前,妻子王菊玲都会帮李建利擦擦身子。郝文辉/摄

2012年9月15日下午,开着一辆日系车的李建利被一个名叫蔡洋的“爱国青年”用摩托车U型锁砸穿了颅骨,脑浆崩裂。所幸抢救及时,奇迹般的保住一命。图为事发现场。

从被送进医院至今,李建利已在这里度过了5年时光。

他头顶上凹凸不平的这块,就是当年被砸穿的地方。两次开颅手术后,医生把李建利被击穿的颅骨用钛合金,像填坑一样补了起来。

由于内分泌失调,直到现在,被补上的部分,都比其他地方亮,上面散布着零星的头茬。每次出门时,李建利都会戴上一顶帽子遮住这道近6寸的伤疤。

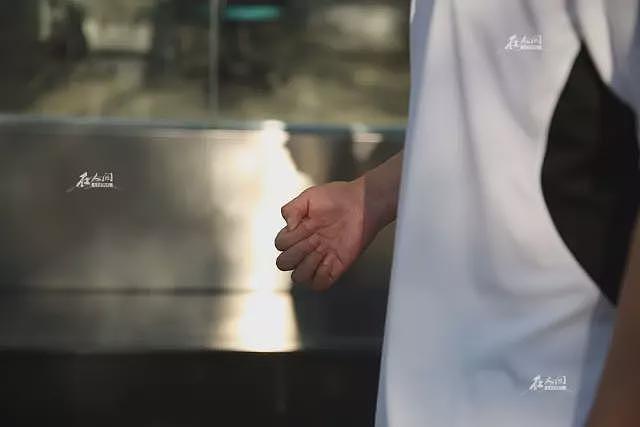

严重的后遗症几乎夺去了李建利右侧肌体的全部机能。他右手的五根手指紧紧地蜷缩在一起,无法抓握。为了防止右手萎缩,他必须每天把手放在手托矫正器里两个小时。

李建利住院之后,妻子王菊玲也一同住了进来。擦身、洗脚、剪指甲,王菊玲每天事无巨细地照料着李建利。

“两个儿子结婚后都有了孩子,我在医院、法院、幼儿园、政府几个地方来回跑,都不知道这几年咋过来的,也不知道这种日子什么时候才是头。唉,为了这个车,毁了我们后半生。”王菊玲说。

王菊玲的手机里至今还保存着很多以前去世界各地旅行的照片。图为在香港迪士尼乐园门口,夫妻俩手牵着手,各自比出一个V字。

90年代末国企改制,李建利和王菊玲双双下岗后开了两年的出租,攒了本钱做起二手车买卖。那时他们的生意红红火火,热爱旅行的王菊玲经常和李建利一同外出旅游,日子渐渐过成了想要的样子。

但自从出了事,她就再也没有离开过西安。

“我们去过海南、桂林、香港、澳门,我还计划着2013年到俄罗斯。但那已经永远地过去了,想再去感觉就不可能了。”

之前语速快、性子急的李建利,现在含混不清地配合妻子,吐出这些关于过去的故事。疾病吞噬了他的语言能力,只能两个字两个字地往外蹦。

李建利现在晚上经常瞪着天花板半宿睡不着,“以前根本不知道什么是失眠,我出事以前忙忙碌碌的,能给人办事,都求我,现在的我活着不如人。”

目前,李建利主要在做持续的康复治疗和定期检查。每天,除了护士查房、发放账单,几乎没有医生来过这间病房。

枯燥的病房生活让李建利看不到希望,手机几乎成了另一个“爱人”:看电视剧时李建利左手握着手机,一到抢红包的时候便开始摇手机,偶尔能抢到8分钱,李建利也会笑笑说,“运气好”。

每天早上八点,李建利会准时到康复中心进行治疗。

住院五年,他和这里的大夫们打成了一片,“老李这几年是看着我们过来的。”李建利目睹着医院里的人来人往,除了送同一楼道的“病友”出院之外,他也见证了不少年轻大夫的入职过程。

这一天,医院里公开竞聘护士长,大夫们开玩笑让“老李”去竞聘。

康复中心,医生在帮李建利处理腋下脓块。

这两年李建利恢复得比较明显,能开始慢慢地说话、读报纸,但问题仍然存在。

李建利说,6月份去银行,密码第一次能输对,第二次就输不对了。前一分钟记得,后一分钟就忘掉了。

他右耳的听力也变得不好,而且腋下经常长疖子、流脓。

李建利的家距离医院大概10公里,只有在周末,王菊玲才会带着他乘坐直达的公交车回家住两天。图为李建利的残疾证和公交卡。因身体活动不便,日常生活需要有人照料,李建利被医院鉴定为“二级伤残”。

夫妻俩回到自家小区后,王菊玲都会先把李建利每周网购的东西搬出来。“网购达人回来啦?”这是曾经的门卫对李建利打招呼的方式。

用手机上网购物是李建利最近热衷的事情,这也是他唯一有能力为家人做的事。李建利买的,全是纸巾和商家促销的日用品。“吃顿饭要用七八张纸,不停地流鼻涕。”王菊玲解释道。

如今,李建利对日货变得特别敏感,他总说,再也不买日本的东西了。

洗澡是李建利每周回家的直接目的。在医院没法洗澡,尽管王菊玲每天都会用毛巾帮李建利擦身体,但因为身体机能下降,不常活动,李建利的身上总是长包,每周都需要回家洗澡。

几年的时间让李建利觉得医院更像是“家”。呆在家里,他反而觉得不自在,没有安全感。看电视时,李建利抱着一个五块一毛钱从网上包邮买的排球,撑着手臂在膝盖上滚动,“没事干,就看看外面的世界和东西。”

出事前,李建利喜欢游泳、健身,夫妻俩几乎每天都会挤出时间去健身房。出事之后,王菊玲退了健身卡。

现在,李建利只能在妻子的搀扶下勉强走上一两百米,而要想身体的机能不再进一步退化,他需要终生进行康复治疗。图为周末回家后,两人去旁边的商场吃饭。

第二天晚上,李建利夫妇和家里人一起吃了顿晚饭。饭后,儿子和儿媳走在前面,王菊玲在后面抱着小孙子。

五年的时间,两个儿子都已成家,56岁的李建利也当了爷爷,“人家孙子站到前头喊,爷爷抱抱,我说爷爷抱不动,那次我当时就哭了。”

五年前,李建利出事的时候是在为儿子忙装修房子的事情;五年后,老两口还是把所有的喜悦和盼头,放在了第三代身上。

王菊玲说,“现在的生活我觉得没意思,不像原来有奔头,唯一能让人高兴一点的事情就是每个礼拜能见见孙子。

对于何时能回家,夫妻俩没有答案。

“我真不愿意住在医院。病房下面就是停尸房,每当听到鞭炮声响起,以及那些家属的哭喊声,我总觉得死神随时会把我带走。可是如果我回家,但凡有一次不小心,我的伤病就会要我的命。住在医院,我老婆可以随时帮我呼喊医生护士。回家了,喊谁去?”李建利说。

病房里的这株富贵竹是五年前住院时朋友们送来的。那些鲜花败掉后,王菊玲把这几根竹子抽出来单独放到了花瓶里,没想到它一活就活了5年。“生命力可强了,比人耐活。”

除了照顾李建利,王菊玲每天早上7点都要从医院出发,赶在儿子和儿媳离家前到儿子家里照看孙子。有时候中午也需要做饭,忙完这些再赶回医院已经是下午了。

地铁里,王菊玲抓着扶手。这张二十年前的合影,一直夹在钥匙链的透明吊牌里。

王菊玲今年也有50多岁了。随着年龄增长,她照顾丈夫也变得越来越吃力。

“整夜整夜地失眠,高血压、神经衰弱。躺在医院的病床上,有时候真的觉得自己受不了了。”王菊玲也曾想过离婚,但最终仍然坚定地守在李建利身边,照顾他的生活。

过去的几年里,王菊玲每个月总要跑好几趟法院、政府部门。

直到2016年8月,拿到了政府给的52万补偿金。李建利对赔偿很不满意,又递交了一份500万的赔偿申请,“包括后续的治疗、护理以及精神损失费。”

当年事发一个月后,李建利曾经委托律师起诉当地公安部门不作为,但经过协商谈判,四天后他撤回了行政起诉。现在,李建利想要再次起诉,但他也深知早已过了诉讼有效期。

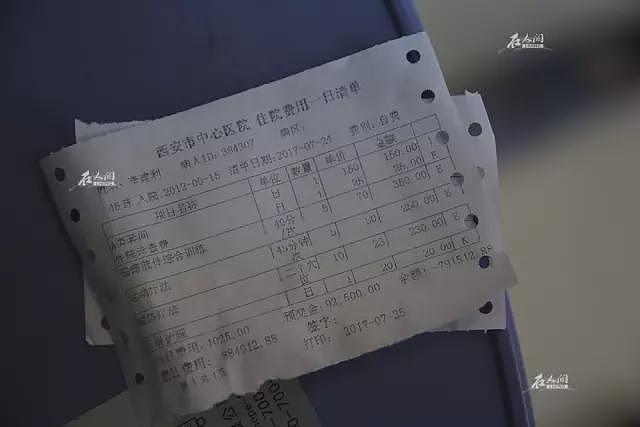

五年来,李建利的住院费欠款已达80万元。

尽管医院没有逼着夫妻俩交还始终显示负余额的治疗费用,但平均每天近五百元的费用还是让二人忧心忡忡。

王菊玲说:“五年前政府说我们不用管,答应我们后续一定办得让我们满意,但并没有和我们签书面的协议,我们也不懂。几年过去了,他(李建利)好像被人忘了,根本没人来管这事。”

现在,他们的全部收入来源就是王菊玲每个月2000多元的退休金。

如今,五年前被砸的那辆丰田车已经看不出修补的痕迹。

因为巨大的阴影,李建利夫妇不是没想过把车扔了,但是“卖了不值钱,重新买一个也要很多钱。”李建利换了车牌,把车转到儿子名下,搁置了一年多才重新使用。

“忌讳砸的车,不愿意回忆,也避免回忆那天的事。”提及蔡洋,他说:“恨不起来,只觉得小孩太年轻了,我自己运气不好。”

如果能得到第二笔赔偿,李建利打算请一个护理,给妻子减轻一下负担。将来的日子,漫长得让人发愁。

同样被U型锁改写了命运的还有21岁的砸人者蔡洋。

9月15日那天,在西安打工的蔡洋在下班途中加入游行队伍打砸日系车辆,在被车主李建利用板砖拍破脑袋后,他拿起一把U型锁朝李建利的头部猛砸四下。

蔡洋最终被判处有期徒刑十年,判罚近26万元赔偿金,但蔡家无力支付赔款。

今年年初,蔡洋的父母一起到距老家张庄120公里外的淅川某林场给人打工,看守一片三百多亩的果木、经济混合林。老家的大门因此常锁着。

蔡洋67岁的父亲蔡作林在巡查树林。

林场很大,出去转一大圈,都要花很长时间,周边也没有邻居乡亲,夫妻二人孤零零地守在这里。上了年纪的他们选择了这份相对轻松的工作作为家里唯一的收入来源。

母亲杨水兰说在蔡洋出事后的这几年,自己的身体明显不如以前了。

而蔡洋父亲的腿脚一直不好,以前给人干活时摔过三次,右腿膝盖处骨质增生,干不了重活。天气不好的时候,走路也会受影响。蔡作林说,以前出去干活给人刷墙面,每天能挣150,现在年纪大了,根本干不了那些活,万一出事,就划不着了。

杨水兰在厨房做饭,因为不舍得花钱买锅,她一直用煮饭用的平底锅炒菜。

夫妻二人在这里过着拮据的日子。每个月挣的一千来块钱,除了维持日常的生活费用,还需要寄两三百元到蔡洋的监狱,作为儿子日常生活的补贴。

杨水兰在卧室抹眼泪。她的心脏不好,墙头挂着她前不久刚从外面买回来的600多块钱的药。

提到儿子的事情,杨水兰至今还清楚地记得,出事后,从西安回到家里的蔡洋脸色焦黄,在家呆着也不出去,整天在大门口坐着抽烟。他跟父母强调说自己是“爱国”行为,但“孩子实际上还是害怕了。年轻人容易受爱国的氛围感染,只是农村孩子没读过书、没文化,脑子不是很清醒,当时就没有判断力了。”

几天后,蔡洋就被西安来的警察带走了,那天南阳下着瓢泼大雨。

蔡洋被带走后,杨水兰好几天没有下床,两三个月都没出过门。她觉得当时家里跟天塌了一样,自己嘴上长满了泡,一口饭都吃不下去。

后来在饭店干活的时候,看到别人家的孩子安逸的样子,都要哭一场。杨水兰很后悔,“当时不应该放他去西安乱闯,闯出了祸。”

再次见到儿子,是一年多以后,法院的判决下来,才在监狱见到了蔡洋。

“去年三月我去看他,跟我说,‘妈,我头发都急白了。’属羊的孩子,今年26,看着像30多岁,一下子老了好多。”

现在家里每个月唯一的盼头,就是接到0914开头的来自监狱里蔡洋的电话。

这几年舆论和媒体的压力让杨水兰喘不过气:“我们后悔,他(李建利)是受害者,蔡洋也是受害者,一个年轻人最黄金的十年都搭进去了。”

如今,在老家留守的只有蔡洋的叔叔蔡作双。

蔡洋从小不爱读书,五年级辍学后跟着叔叔放羊。双手残疾、一直没有成家的叔叔,是家里和他相处时间最长的长辈。蔡作双住在蔡洋家隔壁,每月靠三四百元的保障金度日。

没有儿女的他特别喜欢小孩子,下午没事在屋外休息晒太阳的时候,蔡作双经常会抱抱邻居家的孩子,等到小孩子放学回家的时候,他也会帮邻居从三轮车上把孩子们抱下车,十分热心。

今年是蔡洋在监狱度过的第5个年头,他的牢狱之期尚有另一个漫长的5年。

杨水兰总在电话里叮嘱蔡洋:“在里面一定不要着急,一定要安分,我和你爸为啥还要坚持,就是为了等你出来。你在那里安身,我们就是最大的安稳。”

村民说出事那年,蔡洋家里曾打算给21岁的儿子联络亲事:“谁能想到出了这事,等他出来都三十多了,啥也没了。”

相比较蔡洋的事,村民更关注今年地里庄稼的问题:玉米因为干旱长得不景气,收成估计还不如往年的一半。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64